Nos últimos anos, mais de 3 milhões de usuários deixaram os planos de saúde, aumentando a demanda pelo SUS. Há estimativas de que a inflação do setor, em 2019, foi de 17%. O envelhecimento populacional e a incorporação tecnológica levam mais pressão ao orçamento de saúde. Segundo pesquisa Datafolha em 2019, a saúde era o principal problema do país.

Como responder ao quadro acima esboçado, que combina aumento de custos e demanda da população por serviços de saúde? Aperfeiçoamento do funcionamento do SUS e ampliação do financiamento seriam os caminhos naturais. No entanto, o SUS vem sofrendo o impacto negativo da Emenda Constitucional n.º 95, de 2016, que limita o gasto federal primário à variação da inflação. Em outros termos, se o PIB tiver algum crescimento acima da inflação, a regra implica a redução das despesas em relação ao PIB. Estima-se que tal queda será de 4% do PIB até 2026.

Para assegurar a redução do gasto, o teto requer “paredes”, sobretudo para diminuir despesas obrigatórias, já que as discricionárias estão em um patamar que se aproxima da paralisia (shutdown) da máquina pública em 2021. Os benefícios represados pelo INSS estão aí para demonstrar. Agora mesmo, o Senado discute a PEC da Emergência Fiscal, que permite reduzir em até 25% a despesa de pessoal e a jornada de trabalho, afetando serviços públicos, proíbe a expansão do Bolsa Família e a valorização real do salário mínimo. Não se trata de emergência fiscal, e sim de ajuste ao teto de gastos por meio da redução de gastos obrigatórios[1].

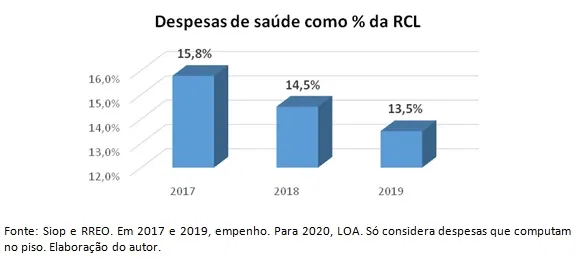

Mas a EC 95 já trazia um instrumento para reduzir despesas: o congelamento do mínimo obrigatório aplicado na saúde. Curiosamente, os defensores da EC afirmavam que o teto de gastos é global e a saúde não seria afetada. No entanto, a EC 95 dispõe que o piso da saúde fica, a partir de 2018, congelado no valor de 2017 (15% da RCL, nos termos da EC n.º 86, de 2015[2]), passando a ser atualizado apenas pela inflação do período. A partir de então, para cada exercício, a diferença entre o valor aplicado e o piso anteriormente vigente (EC 86) corresponde ao valor retirado do SUS em razão do congelamento do piso do setor. Em 2019, a perda para o SUS foi de R$ 13,5 bilhões. Em 2020, deve girar em torno de R$ 10 bilhões.

A redução do orçamento se dá num contexto em que há piora recente da mortalidade infantil, aumento de quase 500% nos casos de dengue em 2019, retorno dos casos de sarampo e emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, para citar algumas questões urgentes.

FalaMédico

A estimativa das perdas orçamentárias acumuladas entre 2018 e 2020 é de R$ 27,5 bilhões

A estimativa das perdas orçamentárias acumuladas entre 2018 e 2020 é de R$ 27,5 bilhões. Pode-se objetar que, em 2019, a arrecadação foi extraordinariamente impactada pelo megaleilão dos excedentes da cessão onerosa, que rendeu R$ 70 bilhões para a União, dos quais R$ 11,7 bilhões foram destinados aos entes subnacionais. Contudo, a indexação do piso de saúde à receita, extinta pela EC 95, era justamente uma maneira de repassar ao setor ganhos de arrecadação, mesmo que em função de fatores atípicos, tendo em vista a demanda por mais recursos pelas razões já expostas.

Na prática, a EC 95 permite que, havendo aumento da receita (como em 2019), este ganho não reverta para o financiamento do SUS. Não por outra razão, de 2017 a 2019, a despesa federal de saúde já caiu mais de 2 p.p da RCL, conforme o gráfico abaixo. Isto é, mesmo diante de demandas e custos crescentes, o Novo Regime Fiscal (EC 95) permite a retirada bilionária de recursos do SUS, que passa a representar uma fatia cada vez menor da RCL.

O Novo Regime Fiscal está na contramão do interesse popular. Se a crise econômica piora a qualidade de vida da população, o reforço da rede de proteção social é parte da solução. Mas por aqui vigora uma espécie de terraplanismo fiscal, em que tudo se resume a demonstrar aos donos do dinheiro que o teto de gastos (sem paralelo no mundo) é crível, alegando-se que o sacrifício (corte de gastos) será recompensado com prosperidade material no futuro (recuperação da economia).

Curiosamente, à direita e à esquerda, houve gritas em relação aos R$ 10 bilhões utilizados fora do teto para capitalizar empresas estatais em 2019. Até entre os críticos do Novo Regime Fiscal, houve quem tenha assinalado que a despesa primária em relação ao PIB cresceu em razão dos gastos não computados nos limites da EC 95. É claro que seria fundamental discutir outras possibilidades de alocação dos recursos, tendo em vista o seu efeito sobre a renda, o PIB, a desigualdade, entre outros.

No entanto, o mais grave, e que passou praticamente despercebido em 2019, é que o governo mira um subteto de gastos, já que a despesa ficou R$ 34 bilhões abaixo do limite da EC 95. Entre as razões para o feito está um erro de avaliação de R$ 12 bilhões no gasto de pessoal. Programa-se a despesa no teto, mas a execução fica abaixo dele, aumentando o resultado primário. Ao mesmo tempo, em que se discute o possível estouro do teto e as “inevitáveis” restrições fiscais por ele impostas, há mais de R$ 30 bilhões de sobra em relação ao limite estabelecido.

Entre os terraplanistas fiscais, já se levantou o argumento de que a restrição do teto (que virou subteto) magicamente produziria alocação mais justa de recursos. O problema não seria o volume do gasto, mas a sua alocação. Num país desigual como o Brasil, é claro que a voz dos que dependem exclusivamente dos serviços públicos seria mero “ruído”, para usar a expressão de Rancière. O orçamento mais apertado em função das regras fiscais restritivas (teto, meta de primário e regra de ouro) é beliscado por reajustes salariais de corporações, emendas impositivas e subsídios a setores econômicos (como o diesel, em 2018). Enquanto isso, políticas sociais são desfinanciadas.

No caso da saúde, a perda em 2019, conforme exposto, foi de R$ 13,5 bilhões. Dentro dos valores executados pelo setor (R$ 122,3 bilhões), 10% já são controlados pelos parlamentares sob a forma de emendas impositivas e recursos de custeio dirigidos às suas bases eleitorais. O Parlamento retira recursos da saúde nas leis orçamentárias e por meio da aprovação de novas regras fiscais, ao mesmo tempo, em que comanda parcela crescente do orçamento do setor.

Vale lembrar que o Brasil é caso único no mundo de sistema universal em que os gastos públicos representam menos da metade dos gastos totais de saúde. A exigência de redução das despesas nos próximos anos para ajuste ao teto seguirá convertendo subfinanciamento crônico em desfinanciamento do SUS, com impactos sobre a saúde da população. O sacrifício aumentará, mas o terraplanismo fiscal declarará que ainda não é o suficiente para redimir o Brasil.

[1] Para maiores detalhes, ver: https://jornalggn.com.br/noticia/socorro-nao-estamos-em-emergencia-fiscal-por-bruno-moretti/.

[2] A EC 86 previu o escalonamento dos valores mínimos de aplicação de saúde, partindo de 13,2% da RCL e alcançando, em 2020, 15% da RCL. O Ministro Lewandowski deferiu liminar na ADI 5595, suspendendo o escalonamento, de modo que, sob a vigência da EC 86, o piso seriam 15% da RCL.

Bruno Moretti, é economista pela UFF, mestre em economia pela UFRJ, doutor e pós-doutor em sociologia pela UnB

Ana Paula Sóter, é médica, doutoranda em Saúde Coletiva pela Unifesp.

Veja também