NULL

NULL

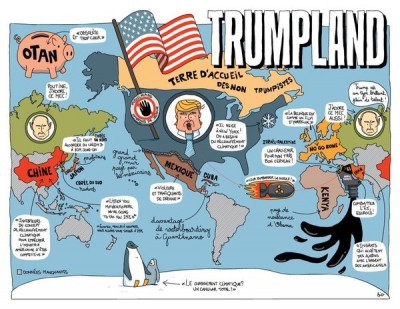

Poderíamos mudar o debate sobre Donald Trump e não nos concentrarmos no que ele faz, mas em sua importância histórica? Oxalá as seguintes reflexões sirvam para compreender que o presidente dos Estados Unidos representa, de fato, o final de um ciclo estadunidense e que estamos todos no mesmo barco.

Roberto Sávio*

São necessárias umas quantas palavras, mas vale a pena dedicar a elas alguns minutos a mais.

São necessárias umas quantas palavras, mas vale a pena dedicar a elas alguns minutos a mais.

Primeiro, gostando ou não, temos vivido durante os últimos dois séculos em um mundo em que a influência do anglo teve um papel central. A “Pax Britannica” se estendeu desde princípios do século XIX, quando começou seu império colonial, até o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando foi substituída pela “Pax Americana”. Os Estados Unidos criaram a que se conhece como Ocidente, em contraposição ao Oriente, enquanto a Europa se deixava levar.

No fim dessa guerra, os Estados Unidos foram o principal ganhador e o fundador das instituições internacionais modernas, desde a Organização das Nações Unidos até o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), assim como a força por trás da reconstrução da Europa com o Plano Marshall, baseado na condição de que os países europeus aceitariam receber fundos sobre uma base europeia.

No fim dessa guerra, os Estados Unidos foram o principal ganhador e o fundador das instituições internacionais modernas, desde a Organização das Nações Unidos até o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), assim como a força por trás da reconstrução da Europa com o Plano Marshall, baseado na condição de que os países europeus aceitariam receber fundos sobre uma base europeia.

Isso levou à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951, que finalmente deu lugar à Comunidade Europeia em 1967.

Aos Estados Unidos, como ganhador, lhe interessava criar uma ordem mundial segundo seus valores e sempre e quando ele fosse sua garantia. Assim, no fórum da ONU criaram um Conselho de Segurança no qual pudessem vetar qualquer resolução. O Banco Mundial foi criado em função do dólar como divisa mundial e não com uma verdadeira moeda internacional, como propôs o grande economista e delegado britânico John Maynard Keynes.

Da mesma forma, a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), como resposta à ameaça da União Soviética, foi uma ideia exclusivamente dos Estados Unidos.

E o léxico de las relações internacionais foi constituído principalmente com base em conceitos anglo-saxões, frequentemente de difícil tradução a outros idiomas, como “accountability”, “gender mainstreaming”, “sustainable development”, entre outros. O francês e o alemão desapareceram como línguas internacionais.

Além disso, certo estilo de vida tornou-se o principal produto de exportação estadunidense, desde a música e até a comida, o cinema e a vestimenta se propagaram pelo mundo.

Para reforçar o mito, os Estados Unidos se constituíram como modelo de democracia. O que era bom para esse país, devia ser para o resto. Ademais, tinham um destino excepcional, baseado em sua história, seus sucessos e sua especial relação com Deus. Seus presidentes foram os únicos que falaram em nome dos interesses de seu país e em nome da humanidade e que invocaram a Deus.

Seu sucesso econômico não seria mais que a confirmação desse excepcional destino. Os Estados Unidos perderam quase meio milhão de cidadãos na Europa e na Ásia para garantir uma ordem mundial estadunidense. E o “sonho americano”, de que todo mundo pode tornar-se rico, era desconhecido no resto do mundo.

Essa foi a primeira etapa dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, baseada no multilateralismo, na cooperação internacional, no respeito ao direito internacional e ao livre comércio, um sistema que assegurava sua centralidade e sua supremacia, reforçada por seu poder militar.

Mas multilateralismo significa democracia internacional. A ONU, desde sua constituição original de 50 países, em 1945, até quase 150, em poucas décadas, converteu-se no fórum para criar a cooperação internacional, baseada nos valores da democracia universal, na justiça social e na participação equitativa.

Em 1973, sua Assembleia Geral aprovou por unanimidade o primeiro (e único) plano global de governança, denominados Direitos e Deveres dos Estados, que representava um plano de ação para reduzir as desigualdades do mundo e redistribuir a riqueza e a produção econômica. Isso se tornou uma camisa de força para Estados Unidos, que se encontrou em um fórum no qual as decisões eram tomadas por maioria e já não em função de seus próprios interesses como estava acostumado.

Mas com a chegada de Ronald Reagan à presidência, em 1981, a primeira etapa baseada no multilateralismo mudou de forma abrupta.

Reagan participou nesse ano da Cúpula Econômica Norte Sul, em Cancún, onde se reuniram os 22 chefes de Estado mais importantes do mundo, inclusive o da China, único representante de um país socialista, para debater a implementação daquela resolução da Assembleia Geral.

O então presidente estadunidense, que se encontrou com uma entusiasta primeira ministra britânica Margaret Thatcher (1979-1990), destruiu o plano de governança global que avançava por bom caminho. Vi com consternação como em dois dias o mundo passou do multilateralismo à velha política do poder.

Estados Unidos não aceitou que outros decidissem o seu destino, e daí vem o descenso da ONU e a negativa de Washington de subscrever obrigações e tratados internacionais. O destino excepcional e o sonho americano foram reforçados pela retórica de Reagan, que inclusive usou o slogan: Deus é estadunidense.

É importante assinalar que as grandes potências estavam felizes em sair da camisa de força do multilateralismo atrás de Reagan. Seu governo, aliado de Thatcher, é um exemplo sem precedentes de como destruir os valores e as práticas das relações internacionais. E o fato de que provavelmente seja o presidente mais popular da história moderna dos Estados Unidos mostra a pouca importância que a cooperação internacional tem para o cidadão estadunidense médio.

Também há que destacar que durante o governo de Reagan, três acontecimentos importantes e simultâneos deram uma nova forma ao nosso mundo.

O primeiro foi a desregulamentação do sistema financeiro encabeçado por ele em 1982, posteriormente reforçado por Bill Clinton (1993-2001), em 1999, que levou à supremacia das finanças e cujos resultados são sentidos na atualidade. Recordemos que Reagan tratou também de reduzir os custos sociais. As políticas de George W. Bush (2001-2009) e Trump têm a marca do seu governo.

O segundo foi a criação em 1989 de uma visão econômica baseada na supremacia do mercado como base das sociedades e das relações internacionais, o chamado Consenso de Washington. Criado pelo Departamento do Tesouro estadunidense, pelo Banco Mundial e pelo FMI, o neoliberalismo foi introduzido como a doutrina econômica indiscutida.

O terceiro acontecimento significativo foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da ameaça do bloco soviético.

Então, o termo “globalização” começou sua marcha exitosa, e Estados Unidos seria, uma vez mais, o centro da governança. Como disse Reagan em Cancún, Washington baseará suas relações no comércio e não na assistência.

Sua superioridade econômica, junto com o controle que exerce sobre as instituições multilaterais de crédito, coloca-o uma vez mais no centro do mundo, quando a ameaça soviética havia desaparecido. Henry Kissinger, que foi secretário de Estado, disse com clareza: Globalização é o novo termo para a hegemonia estadunidense.

A segunda etapa após a Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1982 até a crise financeira e econômica mundial de 2008, quando a quebra de bancos estadunidenses, que se propagou pela Europa, obrigou o sistema a duvidar que o Consenso de Washington fosse uma teoria indiscutida.

As dúvidas surgiram também por causa da crescente mobilização da sociedade civil, do Fórum Social Mundial, por exemplo, criado em 1981, assim como de muitos economistas que até então haviam permanecido basicamente calados. Os especialistas insistiram que a macroeconomia, o instrumentos preferido da globalização, apenas considerava os grandes números.

Em troca, com a microeconomia poderia ser vista a grande desigualdade na distribuição da riqueza, a não ser confundida com desenvolvimento, e que o deslocamento das empresas e outras medidas que ignoravam o impacto social da globalização estavam tendo terríveis consequências.

Os desastres criados por três décadas de cobiça como principal valor da nova economia saltaram à vista quando os dados mostraram uma concentração da riqueza sem precedentes e em poucas mãos, com muitas vítimas, especialmente entre os jovens.

Tudo isso veio acompanhado de duas enormes ameaças: a explosão do terrorismo islâmico, geralmente reconhecido como resultado da invasão ao Iraque em 2003, e as migrações em massa que se seguiram a esse episódio, mas especialmente às intervenções na Síria e na Líbia a partir de 2011. Estados Unidos e a União Europeia são as únicas responsáveis dessas migrações.

Assim passamos da cobiça ao medo: dois motores de mudanças históricas, segundo muitos pesquisadores.

Finalmente, chegamos a Trump. Graças a este recorrido histórico, podemos compreender facilmente que sua chegada à presidência é simplesmente o resultado da atual realidade do seu país.

A globalização, originalmente um instrumento da supremacia dos Estados Unidos, significou que qualquer um possa usar o mercado para competir. Assim fez a China, o exemplo mais claro, mas também emergiram muitos mercados novos, desde a América Latina até a Ásia.

E a Europa e os Estados Unidos estão repletos de vítimas da globalização, à qual percebem como um fenômeno encabeçado pela elite, além de considerar que qualquer acordo ou instituição internacional não se interessa por seu destino.

Não esqueçamos que com a queda do Muro de Berlim chegou o fim das ideologias.

A vida política tornou-se apenas uma competição administrativa, sem visão nem valores. A corrupção aumentou, a cidadania deixou de participar, os partidos se tornaram auto-referenciais, os dirigentes políticos se converteram em uma casta profissional, as finanças mundiais e a elite se isolaram em paraísos fiscais e os jovens que não encontravam empregos ou estes eram precários, foram testemunhas de que em poucos anos foram destinados quatro trilhões de dólares para salvar o sistema bancário de sua própria má gestão.

Nesse contexto e desde 1989, surgiram partidos populistas, xenófobos e nacionalistas em todos os países que começaram a atrair o ressentimento dos excluídos.

Em geral, a proposta foi de recuperar o ontem, os bons tempos e prometer um ontem melhor, contra toda lei histórica. Além disso, contra a opinião dos especialistas chegou “brexit” e depois Trump.

Com ele vemos a conclusão de 70 anos de “Pax Americana” e voltamos a uma época de nacionalismo e isolamento dos Estados Unidos. Os eleitores de Trump levarão algum tempo para perceber que suas ações não correspondem às suas promessas, e que as medidas que ele toma a favor da elite econômica e financeira não são de seu interesse.

A questão real é se seu ideólogo, Stephan Bannon, que conseguiu que o elegessem, terá tempo de destruir o mundo que encontraram, se o mundo terá tempo de criar uma ordem mundial sem os Estados Unidos no centro, e ver quantos dos valores que construíram a democracia moderna sobrevivem e são base da governança global.

Não se pode construir uma nova ordem global sem valores comuns, apenas com xenofobia e nacionalismo.

Bannon organiza uma nova aliança internacional de populistas, xenófobos e nacionalistas, com Washington no centro e com o britânico Nigel Farage, os italianos Matteo Salvini e Beppe Grillo, a francesa Marine Le Pen, o holandês Geert Wilders, e outros na Hungria e na Polônia, entre outros países, ao mesmo tempo em que o russo Vladimir Putin e o turco Recep Tayyip Erdogan contemplam com simpatia o fim das democracias liberais.

Este ano saberemos, depois das eleições holandesas, francesas e alemãs, como vai essa aliança. E se o governo de Trump, além de sua agenda nacional, conseguir criar uma nova ordem internacional baseada em uma democracia não liberal, entre muitas outras considerações, teremos que começar a nos preocupar porque isso quer dizer que a guerra não estará muito longe.

* Roberto Savio, fundador e presidente emérito de IPS, e editor de Other News.