NULL

NULL

Nesse continente que denominaram América Latina – e que muitos povos têm chamado de Abya Yala, apropriando-se do conceito no idioma kuná, falado em lugares hoje conhecidos por Panamá e Colômbia – já se contam, segundo o calendário do invasor, 526 anos de colonização.

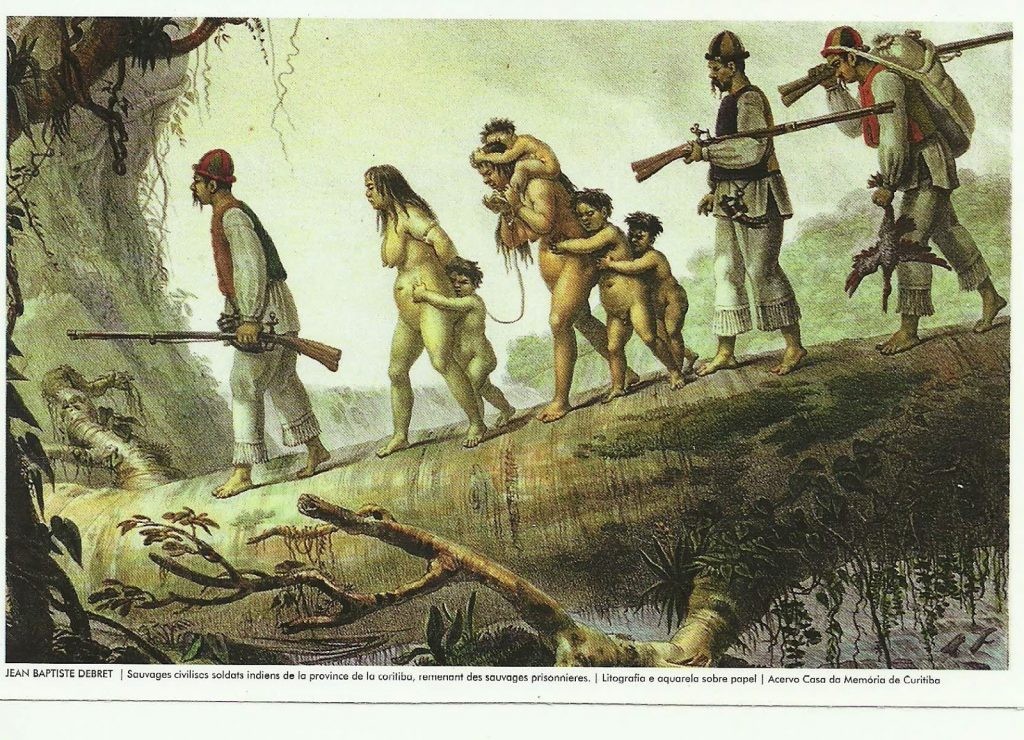

Levaram desta terra em plena madurez, terra de sangue vital ou terra nobre que acolhe a todos, que são os significados aproximados de Abya Yala, madeira, açúcar, especiarias, cobre, ouro, prata, salitre, petróleo, gás, minérios. Massacraram e exterminaram povos que aqui (con)viviam, foram responsáveis pela grande diáspora africana e impuseram a desterritorialização e o trabalho escravo.

Por Michele Torinelli (*), no Brasil de Fato

Não souberam ser nobres como essa terra.

Mas a colonização não foi – e não é – só material. Colonizaram nossa maneira de ver o mundo e viver nele. Obrigaram as diversas culturas a falar como o colonizador, a viver como o colonizador, a pensar como o colonizador. Nós, que aqui habitamos, somos fruto desse violento embate em que uma cultura se impôs a diversas outras. E somos aquelas que, a partir de sabedorias que resistem e existem, a partir da memória comum, podem descolonizar a si mesmas e à destrutiva maneira social de se relacionar com a vida que se impõe.

Como mais ou menos disse Oswald de Andrade, se o europeu tivesse chegado num dia de sol, o índio tinha lhe tirado as vestes. Mas chegou num dia de chuva, e vestiu o índio. Que pena.

Mas os ciclos naturais ensinam que, por mais trevoso que pareça o horizonte, o sol sempre há de brilhar mais uma vez.

A cruz e a espada: o binômio colonizador que se atualiza

A invenção da América foi legitimada por uma estrutura de pensamento, por uma maneira de encarar a vida, que pode ser fisgada nas conexões do binômio colonizador cruz e espada. Essa dupla noção, já de cara, por sua mera oposição, apresenta a tentativa artificial de separar os aspectos material e espiritual da vida, perspectiva típica do pensamento ocidental. Em diversas culturas da terra e da floresta, essa lógica fragmentária não cola.

“Meu trabalho é articular na comunidade, pra fora da comunidade e com o outro mundo”, explicou Davi Kopenawa no SINGA – Simpósio Internacional de Geográfia Agrária, que ocorreu em novembro passado em Curitiba. Ele se apresentou como xamã e liderança do povo Yanomami, cujo território fica em Roraima. “Nós Yanomami estamos muito preocupados com os problemas que o homem da cidade cria. Meu povo tá cercado entre Brasil, Venezuela e Guiana Francesa. Não temos para onde fugir”, denuncia. E por isso luta há 35 anos para que seu povo possa existir à sua maneira.

Sua luta diz respeito não só à posse da terra – a questões econômicas e políticas –, mas está relacionada com formas de se entender o mundo, de interagir com todos os seres, humanos e não-humanos, visíveis e invisíveis. Não são lutas separadas. A fragmentação das diversas esferas da vida se dá a partir do pensamento colonizador. Essa segmentação da existência se cristaliza no modo de produção capitalista como um todo e, especificamente, no pensamento científico, por meio da especialização e hermetização das disciplinas. Em contraposição a essa lógica, a atuação de Kopenawa se dá nos campos cultural, espiritual e político: ele é xamã e liderança política, e insiste em falar (também) em seu próprio idioma, mesmo onde não o compreendem. A língua de seu povo ressoou no Teatro da Reitoria da UFPR (Universidade Federal do Paraná): a diversidade ocupa os centros legitimados de saber.

Apesar das reiteradas tentativas de separar as esferas da vida, um âmbito da existência está inevitavelmente conectado ao outro (sendo a fragmentação um dos cernes da crise humanitária que vivemos, como bem aponta Edgar Morin em sua teoria da complexidade). E assim como uma coisa está ligada à outra, a cruz do invasor trouxe não só uma mensagem cristã restrita à esfera religiosa (como se fosse possível!), mas o idioma, a hierarquia, a obediência cega às autoridades e uma outra noção do tempo – materializada pelo sino. O cotidiano deixou de ser organizado em torno dos ciclos naturais e passou a responder a uma metrificação artificial do tempo, agora padronizado em torno das badaladas – emitidas pela igreja, localizada no espaço central da cidade. A relação com o tempo, portanto, diz respeito também à relação com o espaço (cuja divisão e distribuição reproduzem hierarquias políticas e econômicas), e do modo de organizar a vida como um todo.

A bíblia e as leis (sistema colonizador de imposição da lógica dominante corporificado em códigos escritos no idioma do invasor a que todos passaram a ser submetidos, sob a ameaça da espada) se relacionam, por sua vez, com a homogeneização linguística. A diversidade de línguas – essas maneiras com que os humanos representam e co-criam o mundo, assim como as relações entre eles – foi combatida em prol da ordem política colonial. Victor Toledo e Narciso Barrera-Bassols contam em seu livro A memória biocultural que esse processo causou a perda de 15% das línguas só no século XVI – e que sua atual aceleração pode resultar na perda de 90% dos idiomas no decorrer deste século. Hoje, segundo os autores, existem quase 7 mil línguas no planeta: antes da expansão colonial europeia, no século XV, estima-se que a cifra chegava a 12 mil, o que teria sido o auge de diversificação linguística da humanidade.

Até fins do século XIX o guarani era língua corrente no que então se passou a denominar Brasil (a colonização impôs até o modo como nos referimos ao nosso suposto território, que não só foi nomeado mas delimitado desde o velho continente), até ser proibida por decreto pelo então imperador Dom Pedro II, descendente direto da Coroa portuguesa. História semelhante a de muitos outros idiomas, suprimidos pela lei e pela espada. E pela cruz: a diversidade linguística foi substituída pelo idioma da Coroa e da Igreja, disseminado entre a população pela catequese, num tempo em que a educação institucionalizada servia para propagar apenas os valores e as crenças dominantes (tempos que, apesar de nunca terem sido totalmente superados, voltam com mais força em projetos como o Escola Sem Partido).

Os Guarani das missões se curvaram à cruz para não cair na espada (entre outros e complexos fatores que costumam ser classificados sob o aspecto “cultural”). Foram submetidos ao sino, aos jesuítas, à bíblia, às vestimentas e toda a reorganização de seu modo de vida a partir de uma noção colonizadora de progresso e evolução moral. Mas não escaparam da guerra por muito tempo. A cruz, quando atrelada ao poder, inevitavelmente se submete à espada.

Percebe-se então que a homogeneização responde a um suposto progresso – moral, científico e econômico – que é princípio e fim legitimador de toda colonização (e justifica todos os meios, sendo que princípios, meios e fins são maneiras de fragmentar e instrumentalizar um mesmo processo). Essa homogeneização se dá no campo cultural (idiomas, cosmovisões, vestimentas, hábitos, valores, relações), biológico (espécies, modo de reproduzi-las e de interagir com a Terra) e política (por meio da imposição de fronteiras, de um Estado, de um modo de governo e suas leis). Tal progresso é justificado por um ideal de desenvolvimento que tem como centro o fator econômico, atropelando vidas, diversidades, espécies, idiomas, cosmovisões, maneiras e sentidos de se estar no mundo – e mesmo o fruto desse progresso é gerido e usufruído por poucos.

A homogeneização se impõe na maneira de perceber, de falar, de se relacionar com o tempo, com o espaço, com o corpo, consigo mesma(o) e com a(os) outra(os); homogeneização que se implementa também por meio de uma noção produtivista da agricultura, que já não se dá em relação de troca, respeito e convivência com a terra, mas sob a lógica do lucro.

Monocultura na terra, nos idiomas, no pensamento. Garantida outrora pela espada, pela cruz, pela pólvora, pelos códigos escritos, pela navegação em massa. A lógica segue a mesma, mas algumas ferramentas hoje são outras.

A colonização se encontra também no sentido da produção de tecnologias, do conhecimento sistematizado, legitimado e reproduzido pela educação e pela ciência. A epistemologia predominante (essa palavra tão difícil que diz respeito às estruturas de pensamento e ao sentido da produção do conhecimento), que se impõe sobre a diversidade de várias outras epistemologias, eruditas ou não, segue pautada pela visão do opressor. A universidade e a escola, ainda hoje guiadas pela lógica da colonização, produzem espadas – e a mão de obra qualificada para reproduzi-las – a partir da cruz, seus dogmas. É preciso descolonizar (também) o conhecimento – e o trabalho, que não está (ou não deveria estar) separado da vida.

A cruz se transmuta em outros dogmas, servindo a outras estruturas, ou até às mesmas, agora atualizadas – como o Estado e o mercado. A crença no lucro por si mesmo beira o fanatismo, e as igrejas se parecem cada vez mais a shopping centers. A colonização não acabou, mas se transforma e aprofunda.

A cruz e a espada, fragmentos de uma mesma lógica colonial. Esse binômio evidencia que a colonização, e sua homogeneização em nome do progresso, não se dá somente por meio da violência, da imposição, da guerra – da espada. Ela circula, se legitima e se enraiza nas pessoas e nas comunidades por meio de valores, da visão de mundo, dos hábitos, dos idiomas, do sentido dado à existência – por meio da cultura. A colonização só está completa quando o colonizado pensa como o colonizador. Fala como o colonizador. Reza como o colonizador. Aceita sua cruz.

Contudo, essa mesma cruz pode ser dotada de outros sentidos, apropriada por aqueles que resistem sob outra lógica que não a dominação. Eis o potencial da resistência. Eis o sentido de usar essas palavras no idioma imposto pela colonização para denunciá-la – e, a partir das sabedorias dos diversos povos e experiências que resistem, construirmos rotas de fuga, interconectadas por veredas de liberdade.

Seria então a resistência deixar de julgar-nos com os critérios daqueles que nos oprimem, como colocou John Berger – e como achou-se interessante propagar em El libro de los saberes, inspiradora publicação coletiva que encontrei numa feira de livros independentes na região cordobesa de Traslasierra, publicada simultaneamente no México, onde foi produzida, e na Argentina. Tramas de uma (outra) globalização rebelde.

O Buen Vivir da cosmovisão andina e a descolonização da vida

Apesar da invasão, do massacre, da homogeneização em nome do progresso e das novas formas de colonização que se engendram, outros povos e saberes resistem – e existem. Carregam consigo seus idiomas, sua cosmovisão, seus alimentos, seu modo de produzi-los, prepará-los e desfrutá-los; sua maneira de entender e organizar a vida, em comunidade.

Para Raul Zibechi, jornalista e escritor uruguayo cujo trabalho gira em torno das lutas sociais na América Latina (e que esteve ao lado de Kopenawa na abertura do SINGA), a reprodução da vida é o centro da resistência – porque quando resistimos, estamos lutando para reproduzir a vida –, e a comunidade é a sua forma política.

Zibechi já não fala necessariamente da “velha” comunidade, mas de experiências em alguma medida externas ao sistema dominante, tradicionais ou não, urbanas ou rurais. E cita exemplos como as fábricas ocupadas na Argentina, a imprensa alternativa que já não é tão alternativa assim (as revistas chamadas alternativas alcançam cerca de 20% da população do país), os “bachis” (iniciativas de educação popular) e o movimento feminista que se renova com o Ni Una Menos. “O feminismo é o movimento decisivo, o mais importante dessa época, sem ele não é possível entender o tempo que vivemos”, avalia.

Segundo o jornalista, “a cultura ocidental já não consegue lidar com os problemas que ela mesma cria”, e são essas outras (re)existências que podem indicar como superar a crise – que não é uma crise econômica ou ambiental, mas uma crise civilizacional, humanitária.

A descolonização se dá na floresta e no campo, contra a monocultura e o extrativismo desenfreado dos bens naturais, na luta pela sobrevivência e existência de seus povos e comunidades; a descolonização se dá na cidade, contra um modelo urbano insustentável, contra as opressões cotidianas e a atomização do indivíduo, regulado pelo trabalho e pelo lazer mercantilizado, como se estivesse isolado dos laços sociais e dos ciclos naturais.

Outra dicotomia colonizadora, essa de campo e cidade, que não faz nenhum sentido. O desenvolvimento cego de um é a ruína do outro, e vice-versa. São aspectos complementares de uma mesma lógica de colonização. Falsos fragmentos.

Há um conceito andino que abarca a necessidade de resistir contra a colonização e o desenvolvimentismo para bem existir, em relação com o cosmos, com a terra, com a comunidade e com o planeta: é o Buen Vivir (Suma Qamaña em aymara, Sumak Kawsay em quechua), que pode ser traduzido como Bem Viver.

Adalid Contreras Baspineiro explica em seu livro La palabra que camina: comunicación popular para el Vivir Bien/Buen Vivir que essa cosmovisão abarca quatro aspectos, que se inter-relacionam: 1. a harmonia de todos os seres consigo mesmos, sendo essa a dimensão subjetiva e espiritual do Buen Vivir; 2. a harmonia dos seres humanos em sociedade, a partir do compartilhamento, da solidariedade e do trabalho coletivo, sendo essa a dimensão comunitária do Buen Vivir; 3. a harmonia dos seres humanos e da sociedade com a natureza, com todos os seres que coexistem na Mãe Terra, a Pachamama, sendo essa a dimensão ecológica do Buen Vivir; 4. e a harmonia com todas as forças da vida, com os ciclos, com o tempo, com o espaço, sendo essa a dimensão cósmica do Buen Vivir. Essas esferas se interconstituem dentro de uma cosmovisão, por isso são inseparáveis.

Para Leonardo Boff, adepto da Teologia da Libertação que foi excomungado pela Santa Madre Igreja Católica por se apropiar da cruz no sentido da compaixão e caminhar junto aos movimentos sociais, o Bem Viver andino “visa uma ética da suficiência para toda a comunidade e não apenas para o indivíduo” e “pressupõe uma visão holística e integradora do ser humano inserido na grande comunidade terrenal”.

A partir desse conceito, as constituições da Bolivia e do Ecuador, reformuladas nos últimos anos, reconhecem a diversidade sociocultural e os direitos da Pachamama – o que deu visibilidade ao termo, apesar de a legitimidade dessa apropriação ser questionável. A socióloga e ativista boliviana Silvia Rivera Cusicanqui acusa os governos de Evo Morales e Rafael Correa, na Bolivia e no Ecuador, de utilizarem-se desse termo sem integrá-lo e implementá-lo efetivamente. Para ela, não se pode falar em Buen Vivir sob uma lógica desenvolvimentista – e afirma que ambos os presidentes têm aplicado a velha fórmula extrativista colonial, desalojando comunidades e destruindo florestas para a exploração de petróleo e construção de rodovias.

Nem que o objetivo seja distribuir renda, tal noção de progresso é incompatível com a lógica do Buen Vivir, defende Cusicanqui. A cosmovisão dos povos acaba sendo, assim, apropriada como marketing político.

Essa é talvez uma das grandes lições que o denominado ciclo de governos de esquerda em Abya Yala (ou América Latina) deixa: não basta produzir a qualquer custo, sob a lógica desenvolvimentista. É preciso questionar o sentido de tal desenvolvimento, a partir de outros saberes e epistemologias, vividos cotidianamente por aqueles que resistem ao processo colonizador. É preciso pensar com os pés na terra.

Outra lição é a de não se render à “pequena política”, como disse Zibechi referindo-se a Antonio Gramsci. É necessário abrir mão do cálculo de conveniência e apostar nos laços entre os de baixo, ao invés de se submeter à lógica dos de cima – que estão sempre preparados para retomar seu papel histórico sem concessões distributivas e participativas, seja por meio de golpes ou eleições.

Vida boa: andarilhança por experiências de Bem Viver

O projeto Vida Boa surgiu da necessidade e da vontade de conhecer, dialogar, registrar, sistematizar, divulgar e aprender com experiências que, de uma forma ou de outra, se inspiram em princípios relacionados ao Bem Viver e o praticam. Já são quase dois anos de andarilhanças, passando por iniciativas agroecológicas e de educação popular da Via Campesina; comunidades Guarani; experiências de meditação; coletivos editoriais e de comunicação; iniciativas permaculturais; e trocas em encontros, simpósios, festivais, caravanas, jornadas, fóruns, marchas; com movimentos sociais, coletivos, pesquisadores, estudantes, agricultores, indígenas, comunidades, mulheres e ativistas no Brasil, Uruguay e Argentina.

Essa trajetória (que pode ser conferida aqui) é uma espécie de pesquisa livre em que a investigadora não se distancia do seu “objeto de estudo”, em que a jornalista não busca uma suposta “imparcialidade” ou “objetividade”, mas em que a caminhada tem um sentido intrínseco de vida, de busca pelo Bem Viver, dentro e fora, com todos e para todos os seres; em que trabalhar junto, experenciar e compartilhar é mais importante que tirar uma bela foto, ou anotar aquela frase redondinha pra colocar entre aspas.

Descolonizémonos, jornalistas e pesquisadores.

É preciso reaprender a viver em comunidade. No campo, na cidade, nos territórios – para que sejam outros campos, outras cidades, não aqueles do agronegócio, da monocultura, do massacre de seus povos, da insalubridade urbana, do trabalho alienado, da desconexão com as forças da vida e com os laços comunitários. E são tantos e tantas que resistem, que praticam formas comunitárias de vida há séculos e milênios, em seus territórios, calcados em suas cosmovisões, ou que reiventam maneiras de bem existir nesse mundo doido em que vivemos, criando outras formas de território.

É preciso reaprender a viver em comunidade com todos os seres, com todas as forças, com a Vida.

Escrevo essas palavras desde a Isla de la Luna, Ilha da Lua, ou Coati (em aymara), no lago Titicaca, lugar sagrado para tantos povos que aqui vivem e viveram, onde habita uma pequena comunidade de 25 famílias. Trabalham na agricultura, na pesca e no artesanato a partir de sua cosmovisão – e, mais recentemente, com turismo. Meu anfitrião, Roberto Mamani, que fala em aymara com sua esposa Viviana, ao me convidar para uma cerimônia comunitária no dia 24 de dezembro em agradecimento à Pachamama, me falou da importância de agradecer à Mãe Terra, ao lago, às montanhas (guardiãs sagradas, achachilas), às chuvas, porque sem elas não vivemos. Está tudo interconectado.

Não existimos sozinhos, por mais que a meritocracia queira fazer acreditar que só depende de você. Não depende só de você. Sozinho, você nem respira. Graças ao ar, que entra e sai. Circula. Entre todos os seres.

Enquanto Roberto falava, Viviana Mamani tecia com seus fios desenhos ancestrais: olhos de águia, sabedoria; caracol, força; warmi thaqui, a mulher dos caminhos. Nó por nó, tendo o Titicaca por guardião e companhia. Lã de ovelha, lã de alpaca. Tingimentos a partir de plantas locais. Uma profunda sabedoria comum, de todo um povo, que não se aprende em escola, que se passa de geração em geração, e que está intimamente ligada às relações de reciprocidade com todas as formas de vida, à autonomia, ao reconhecimento dos ciclos locais, a saber reproduzir a vida e conviver com ela. Uma sabedoria especialmente ligada às mulheres, que têm sido historicamente caladas, mas que é sentida, vista e usufruída no cotidiano: é a trama que dá sustento à vida humana na Terra.

Essa parceria com o Brasil de Fato, jornal nascido de dentro dos movimentos sociais e conectado diretamente a eles, é uma oportunidade de dar visibilidade a essas experiências, práticas e cosmovisões: ao sentido do Bem Viver, no campo e na cidade, em Abya Yala. Uma oportunidade de promover diálogo e troca em meio à produção de conhecimento, a partir dos saberes; de compartilhar essa busca prática de outras formas de pensar e estar na Terra, que abarcam verdadeiro sentido. Comum.

A caminhada segue agora pela Bolivia, a viver a cosmovisão andina com as comunidades e aprofundar reflexões acerca da descolonização do conhecimento e Buen Vivir. O próximo destino é o México, com foco no movimento zapatista e outras experiências autonomistas; comunidade, autogoverno, rebeldia e a disputa de sentidos acerca da existência do ser humano nesse planeta a partir da candidatura à presidência de Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, uma curandeira indígena que fala do Bem Viver em nome de um Conselho Indígena de Governo, não de um partido.

Também no Brasil temos uma pré-canditatura de mulher indígena, pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade): Sonia Guajajara, presidente da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), que se inspira no Bem Viver. São disputas que, desde abaixo, se utilizam da lógica eleitoral para cutucar a estrutura do poder dominante e sua perspectiva colonial. Uma maneira de fazer circular outras visões de mundo e fortalecer redes de Bem Viver: o perigo é deixar-se engolir pelas artimanhas dos de cima.

Enquanto as relações com a institucionalidade e suas armadilhas muitas vezes desestimulam os que trabalham por um mundo onde caibam muitos mundos, as experiências de abaixo mostram que há um rico tramado, um trabalho contínuo que perpetua e transforma saberes essenciais para a existência harmoniosa do ser humano na Terra, em relação com todos os seres. Mas, para que essas maneiras de viver em comum possam existir e se multiplicar, é preciso encontrar formas de resistir ao rolo compressor do progresso desenvolvimentista, que se mostra insaciável – e conectá-las.

Não há como negociar a vida. É questão de sobrevivência.

Há toda uma trama de constelações, de memórias e práticas de resistência, que podem nos guiar nessa árdua e bela caminhada comum. Seguimos resistindo, existindo – tecendo redes, conectando mentes, braços, pernas e corações em meio ao Grande Mistério que nos une.

Jallalla!

*Michele Torinelli é comunicadora, caminhante e aprendiz dos saberes e relações com todas as formas de vida. No fundo, no fundo, simplesmente alguém que ouve, vive e conta histórias. Encontrei uma forma de dar sentido ao meu caminhar, em busca do comum, com o projeto Vida Boa – vidaboa.redelivre.org.br.

Edição: Ednubia Ghisi