Conteúdo da página

ToggleNULL

NULL

O ódio, para a psicanálise, é constitutivo do ser humano, ou seja, é a agressividade que permite o reconhecimento do “eu” e do “outro”. Quando um bebê manifesta sua raiva, por exemplo, nesse momento ele percebe que há um limite que o situa. Nesse sentido, o ódio tem uma “função” de detectarmos que não estamos sozinhos no mundo. Por ser constitutivo, o ódio não tem cura — no sentido de doença ou espírito maléfico. Agora, o que fazemos com o ódio, o modo como ele é manuseado na cultura, é de outra ordem. E é isso que nos interessa.

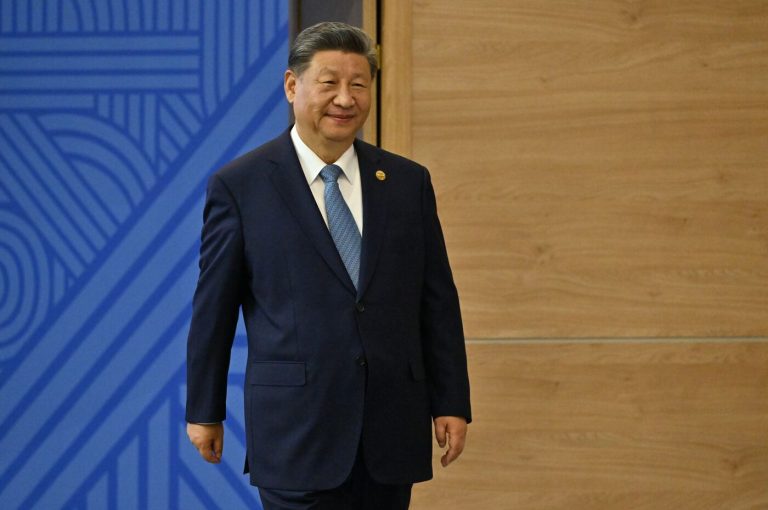

Amanda Cotrim*

Se o ódio, por um lado é constitutivo, o amor, por outro lado, existe por causa do ódio. Quero dizer que é por causa do ódio que se inventa o amor, uma representação da falta. O amor é, portanto, uma construção cultural, humana. Para Freud, a intolerância é um retorno repetitivo do ódio na vida humana. E aí, nos cabe perguntar sobre como o retorno do ódio está se fazendo na nossa cultura — principalmente — brasileira, nesse momento histórico?

A intolerância, apesar de estar aparentemente mais evidente por causa da internet, não quer dizer, de forma alguma, que se trata de uma prática atual, ou seja, que a intolerância surgiu agora. Muito ao contrário. Esse momento histórico intolerante, de discursos agressivos, é uma espécie de efeito colateral da negação das contradições sociais brasileiras e da não escuta dessas contradições.

Brasil — um país violento e “surdo”

Está na Constituição do Brasil pós-colonização, enquanto um país explorado, dividido, hierarquizado, escravocrata, essa dificuldade ou essa ausência de escuta. Nós temos uma hipervalorização de uma ideia de identidade brasileira, ou seja, um discurso de nos ligarmos aos nossos iguais, numa perspectiva do espelho, no sentido de que “eu só sou me identifico com quem é igual a mim”, porque “eu não tenho interesse pelo diferente”, à medida que eu nem o (re)conheço.

O que vivemos hoje no Brasil é um efeito colateral de uma questão muito mais complexa do que uma bipolaridade partidária entre PT e PSDB, direita e esquerda (afinal, o que significa isso?), como muitas vezes algumas pessoas tentam explicar. Ou seja, o argumento quase sempre é: “só estamos na cultura do ódio porque somos um país dividido politicamente entre duas siglas”. Esse tipo de narrativa é confortável para os ouvidos, porque fica a impressão de que se “tirarmos” ou “substituirmos” a polarização partidária e construirmos uma terceira, quarta, quinta via (partidária?)… a intolerância desaparecerá. Essa narrativa é uma fantasia que tenta apagar o fato de que a polarização é um efeito e não a causa em si.

O Estado brasileiro se forma numa estrutura de desigualdade social radical, isto é, o Estado capitalista brasileiro é responsável por essa cultura da individualização, da hiperidentificação e, principalmente, da ideia de “somos todos iguais”, discurso atravessado por uma ideologia jurídica que diz “todos somos iguais perante a lei”, mesmo que nós saibamos que não funciona bem assim, não é mesmo?

O efeito é de que só agora vivemos em um país de diferentes, que só agora as diferenças estão explícitas. Mas não se trata de uma diferença aparente, ou seja, daquilo que se vê: “eu vejo negros, vejo índios, vejo mulheres, vejo homossexuais”. Não. É uma diferença mais profunda. Ou seja, não é “apenas” o diferente que “surgiu” nos espaços antes não frequentados; são as questões, as contradições, os questionamentos das razões dessas diferenças que surgiram e é isso que incomoda, porque toca em questões delicadas que nós “não queremos saber”, “não queremos escutar”. As pessoas, e eu diria, o Estado capitalista, quer que isso vá para “outro lugar” “que não na minha vista”.

As manifestações agressivas também materializam o próprio inconsciente do sujeito, isto é, são uma espécie de revelação desse sujeito diante da vida histórica-ideológica. Os discursos de ódio, digamos assim, são a materialidade da crise do sujeito com seu tempo. E é na linguagem que a gente pode localizar o político.

Temos que ser empáticos?

Essa tentativa de “não querer saber” dialoga com a nossa prática ideológica de “não escuta”, e isso me parece importante para pensar sobre o que seria a empatia. Pressupõe-se que ser empático seja se colocar no lugar do outro. E aí nos cabe perguntar: “o que é colocar-se no lugar do outro?”. Percebe que, ao fazer essa pergunta, aparecem limites para a ideia de empatia?

Colocar-se no lugar do outro é ouvir a demanda do outro a partir da minha perspectiva ou é tentar compreender como o outro está pensando? Diferente do ódio que é constitutivo, a empatia é construída e nos coloca questões, já que os efeitos de sentido que (d)estabilizam o outro não são os mesmos que me (d)estabilizam. Mas então qual é a importância da empatia? A meu ver, em alguma medida, a mesma do ódio: reconhecer que há o Outro e por esse reconhecimento perceber o limite do Eu.

Pensar a empatia como sendo uma categoria evidente de se colocar no lugar do outro pode gerar problemas porque pode haver uma necessidade de se falar pelo outro, uma vez que se acredita que a pessoa realmente sabe sobre aquilo que o outro está passando ou sentido, numa espécie de teatralização dos afetos sociais, ou seja, “eu represento aquilo que o outro está querendo dizer”. Ao passo que a intolerância versa sobre não permitir que o outro exista, porque esse lugar, até então ocupado só por mim, passou a ser coabitado. E a questão que o paranoico intolerante deveria se fazer é: por que ele não pode ocupar o mesmo espaço que eu?

Diferente de querer colocar-se no lugar do outro, a empatia parecer estar mais próxima de uma tentativa de compreender como o outro está pensando. Ouvir o outro não tem relação com “tolerar” o outro, mas com se interessar pelo outro; pontuando que tanto tolerar quanto se interessar são construções históricas/ideológicas, não se tratando de algo inato. Apesar de ambas serem construções ideológicas, “se interessar” pelo outro me parece mais difícil do que “tolerar o outro”, já que o segundo produz um efeito de obrigação, muito mais ligado a um discurso moral, algo como “eu tenho que tolerar” e pensando numa sociedade extremamente obediente como a brasileira, esse discurso faz mais sentido; enquanto que o interesse pelo outro seria de outra ordem. Precisaríamos construir essa outra ordem, e isso não se dará do dia para a noite.

Quando eu me interesso pelo outro — quase sempre — eu quero saber por que ele pensa assim e não de outro jeito, qual caminho ele percorreu para chegar a essa conclusão e não em outra, por que ele tem essa demanda e não outra, por que ele defende essa causa e não outra. Acredito que, quando você se interessa pelo outro, num processo complexo e contraditório que envolve muitas outras questões, a tolerância se torna um efeito desse laço que foi construído antes. A tolerância como efeito e não como causa.

Como tratar as pessoas que pensam diferente de nós?

Não há uma solução, mas talvez um caminho: o da escuta. E o que é escutar? É entender, inclusive, que não há garantias na escuta. Haverá situações que será impossível escutar. É preciso reconhecer isso para que a escuta não tenha um sentido caridoso ou religioso. Essa percepção também faz parte de uma transformação nossa enquanto sociedade, para que a gente possa deslocar a posição de escuta que pressupõe uma relação de poder quase mercadológica: quem fala e quem escuta, quem manda e quem obedece, quem vende e quem compra, que sabe e quem não sabe, quem pode dizer e quem não pode dizer.

Escutar é compreender?

Uma boa relação de escuta suporta o não saber tudo, ou seja, a incompletude. Porém, não estamos acostumados com isso porque nos relacionamos com o saber sob uma perspectiva conteudista, isto é, “o que o outro vai dizer será exatamente o que eu vou entender e se eu não entender o problema está no que ele disse”, um “erro de comunicação”, um “ruído”, ou, muito comum hoje em dia, “ele não sabe interpretar texto”. Essa é uma perspectiva da própria comunicação de conteúdo (emissor – mensagem – receptor) que foi questionada pelo psicanalista Jacques Lacan e pelo filósofo e analista de discurso Michel Pêcheux, que diziam que a comunicação é falha, ou seja, o mal-entendido, o não todo, é constitutivo da linguagem.

Ficamos numa ânsia, quase desesperada, obsessiva, de fazermo-nos entender porque a gente acredita — imaginariamente — que existe um lugar ideal onde todos vão se comunicar, se entender, e que a linguagem, as palavras serão lineares, coerentes (efeito inclusive da criação da gramática), fluidas. Só que não.

A não-comunicação, o não-sentido, o incompleto é constitutivo da própria linguagem. Portanto, escutar pressupõe sustentar a incerteza: nem tudo se sabe, nem tudo será compreendido. A incompletude faz parte do jogo da vida, porque somos sujeitos de linguagem. Se fôssemos menos obsessivos sobre querer “completar” tudo, talvez a gente pudesse viver melhor.

Escuta e relações de poder:

Escutar o outro pode desestabilizar as relações de poder. E como fazer isso numa sociedade que grita aos quatro cantos “Você sabe com quem você está falando?” Essa frase talvez represente bem como o Brasil se construiu: em cima de desigualdades sociais radicais. A intolerância que estamos vivendo não é uma questão individual, não é um problema da Maria que tem uma questão com a família ou do João que não consegue conviver com um colega de trabalho porque “pensam diferente”. Não. É um problema político-histórico-ideológico.

É importante sairmos da questão individualista da cultura do ódio e da própria subjetividade porque ela nos faz cair numa maravilhosa armadilha que é a dicotomia entre bem e mal, nós e eles. A questão é: o que eu tenho a ver com isso, que é um problema nosso? Essa pergunta implica questionar a nossa posição-sujeito, inclusive. Ou seja, no que esse mal-estar gerado pela intolerância tem relação com o próprio processo histórico? Ainda que não haja uma resposta, perguntar pode mobilizar o jogo dos sentidos.

O manuseio da intolerância tem e sempre terá relação com a história, que no nosso caso é a forma histórica capitalista. O que nos coloca um problema porque a gente “percebe” que “resolver” esse impasse do mal-estar da cultura do ódio não é tão simples como mudar de casa, prender um político, mudar de partido ou fechar a janela do quarto para não dar de cara com a vizinha que pensa diferente.

Amanda Cotrim é Doutoranda em Análise de Discurso pela Unicamp- Estuda a relação cinismo, discurso, ideologia e inconsciente. Também é Jornalista e psicanalista em formação.