Muito diferentemente do que alguns têm afirmado, é exatamente pela afeição que têm pela história que os movimentos sociais sabem bem quais são os seus alvos em São Paulo: os heróis criados pela historiografia ufanista paulista do início do século XX, quando São Paulo ainda não se apresentava como um ator importante na história do país.

Erguer essas estátuas fez parte de um momento histórico da cidade. Derrubá-las pode fazer parte de outro momento histórico, que indica outras tensões sociais, que seriam também históricas.

Nenhuma estátua importante foi derrubada em São Paulo, mas o debate borbulha com a possibilidade de que haja uma intervenção na narrativa histórica urbana, que ela possa ser feita por atores para além da política tradicionalmente institucionalizada em um ato de protesto.

“Seria isso legítimo?”

“Não seria isso apagar a memória histórica?”

As perguntas precisam estar no subjuntivo porque os atos não estão sendo nada mais do que cogitados. Além disso, seria um apagamento da memória, como se tem dito? Suponho que não, pois os alvos são claros: sabe-se exatamente quais são os carrascos que se pretende expurgar da reverência pública, embora jamais da história.

Os movimentos sociais são os atores políticos mais interessados nas narrativas históricas, na manutenção de estudos e pesquisas sociológicas, antropológicas, arqueológicas por preservarem e resgatarem a memória dos conflitos e injustiças e, logo, ajudarem a elucidar o presente.

Diferentemente das narrativas petrificadas do passado que tentam acabar com os confrontos inerentes da história, que anulam os estilos de vida diferentes e, com isso, apostam, por exemplo, na tal integração do índio à sociedade brasileira, como o faz o atual presidente, que zomba do passado quando uma rodovia não pode passar por sobre um patrimônio arqueológico, e conclui que isso se trata de impedir a passagem de carros para estudar “cocô petrificado” de indígena.

Reprodução

Mansão Matarazzo

Gostaria de sugerir uma inversão do debate:

“A memória urbana pode ser destruída pela turba ignorante do mercado e da gestão pública?”

Afinal, dentre os que veem com bons olhos e, também, dentre os que não veem com bons olhos os que pretendem destruir os símbolos de opressão do passado, nota-se uma certa dicotomia: de um lado, a institucionalidade protetora da memória, racional, organizadora, que dá o sentido possível da narrativa contada no espaço público e, de outro, o movimento destruidor da memória, irracional, desorganizado, que pretensamente quer tirar o único sentido possível da história oficial dos monumentos que vemos.

Uma vez que os movimentos sociais não pretendem realizar o esquecimento da história, me parece que a pergunta efetivamente debatida, mas que não tem sido verbalmente feita, é a seguinte: “este ator não institucional tem o direito de querer fazer a história urbana de uma cidade?

O poder público e o poder financeiro fazem a história da cidade e conflitos sempre houveram. Contudo, nunca houve debates como “a prefeitura tem a legitimidade de derrubar patrimônios culturais da cidade?” ou ainda “empresas podem derrubar patrimônios culturais da cidade?”

A manutenção de espaços de memória sempre foi um objeto de intensa disputa. A manutenção de determinada concretude que evoca determinada narrativa depende de uma série de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais.

Embora exista uma grande diferença entre uma estátua e um prédio ou uma igreja, essas construções ocupam lugares simbólicos coletivos que dizem respeito à memória urbana.

Se assumíssemos uma postura abertamente utilitarista, diríamos que muito mais importantes são as arquiteturas das casas, dos museus, das igrejas do que dos puros adornos da cidade, porque eles são de fato os sustentáculos da dinâmica social. Sendo eles modificados ou destruídos, estaríamos interferindo nas práticas sociais.

Contudo, sabemos que no mundo criado pelas pessoas, o que é prático influencia no que é simbólico assim como o que é simbólico influencia no que é prático, o que nos permite observar com alguma similitude os espaços de memória da cidade.

O poder econômico derruba estruturas de memória. Às vezes, de memória do próprio poder econômico: da noite para o dia, em 1996, a mansão Matarazzo na avenida Paulista foi derrubada. O símbolo do poder econômico de uma época cedia lugar a outros interesses naquele terreno que passaria a ser o mais caro da América Latina. Símbolo de um tipo de capital derrubado por outra forma de se fazer capital.

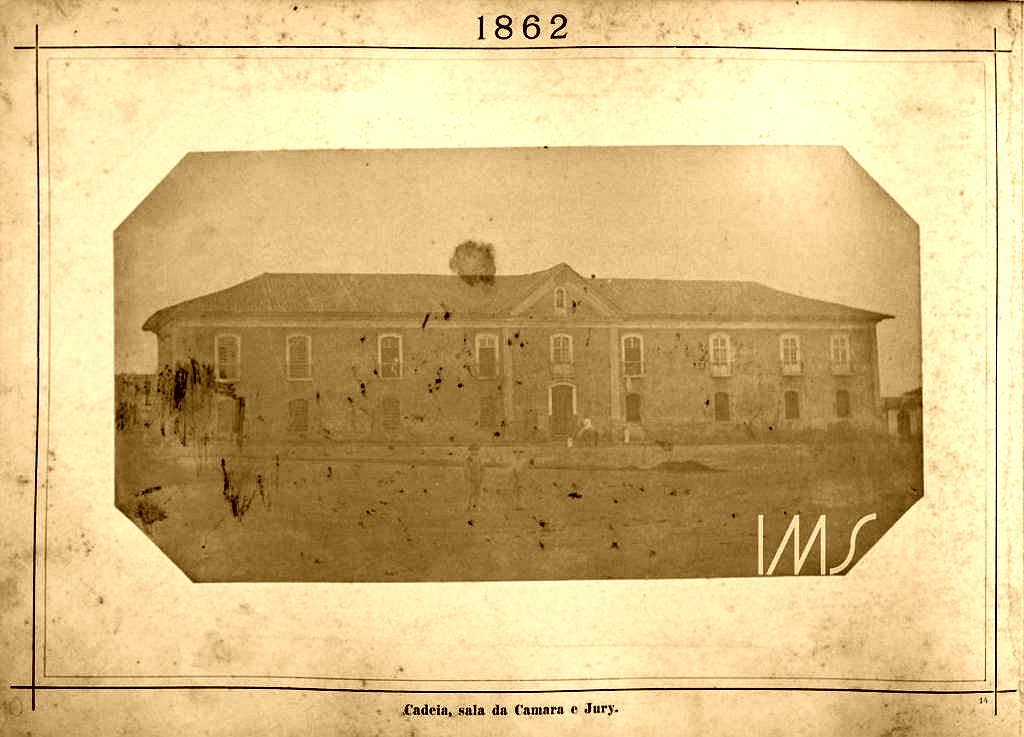

Muitas vezes, o poder político derruba estruturas importantíssimas de memória do funcionamento da política local: na Praça João Mendes, no centro de São Paulo, funcionava desde a fundação da cidade de São Paulo até o século XIX a Câmara Municipal. E embaixo dela, a cadeia municipal – o que era um costume em todo o império português. Era a chamada casa de câmara e cadeia, mantida em muitas cidades do Brasil, mas posta abaixo em São Paulo. Para um poder que se modernizava, tratou-se, em determinado momento, de uma construção que não deveria mais fazer parte da ambientação urbana.

Por vezes, argumenta-se contra a derrubada de monumentos porque algumas pessoas criam vínculos afetivos com alguns deles, mesmo os construídos em homenagem a carrascos, porque o vínculo é simplesmente estético, não relacionado às narrativas que contêm. Bem, o centro de São Paulo foi pródigo em destruir esses vínculos com o passar do tempo. Nem o poder espiritual teria ajudado neste quesito: a figura abaixo é da atual avenida XV de Novembro, de frente para a Praça da Sé.

Hoje, não se vê a Catedral neste local. E isso se deve ao fato de que ela foi totalmente demolida no início do século XX e reconstruída mais para cima. Nem a Catedral está onde sempre esteve e os mais místicos que queiram silenciar a sua alma no seu local secular jamais poderão fazê-lo.

Contudo, religiosamente, o exemplo acima nem se trataria de uma violência simbólica se comparada à mudança, na virada do século XIX para o XX, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, situada no local que ficaria conhecido como Praça Antônio Prado. Nesse momento, o Largo do Paiçandu ficava para fora dos limites urbanos da ainda pequena cidade de São Paulo e exatamente para lá foi mandada a irmandade dessas pessoas indesejadas pelo poder público. Hoje, por cima da memória do local histórico demolido onde os negros da cidade celebravam os ritos religiosos católicos misturados ao banto temos a Bolsa de Valores de São Paulo.

Militão Augusto de Azevedo (Acervo Itaú Cultural)

Militão Augusto de Azevedo (Acervo Itaú Cultural)

Não se tratou de derrubar um monumento celebrativo: tratou-se de destruir um patrimônio cultural que alojava uma parte da cultura negra de resistência que foi desmantelado para a imposição de um edifício que viria acomodar, posteriormente, o capital financeiro do país. E não há nenhum registro de que ali, um dia, foi a Igreja do Rosário. Como tem sido o caso do bairro da Liberdade, que é cada vez mais lembrado unicamente como um destino de orientais, e não como um antigo centro de cultura negra ou de castigos da época da escravidão. O patrimônio dos descendentes de africanos são geralmente os “imateriais”: os folclóricos, as danças, que são importantes – é claro –, mas que podem ser ritualizados bem longe de olhares centrais da cidade. O patrimônio material concreto de São Paulo tende a contar uma outra história, de outra forma.

Sem contar inúmeras outras construções histórias que poderiam ter sido mantidas de maneira completamente diversa para uma compreensão mais aguçada da história da cidade e do Brasil. Mas a arquitetura urbana não vai contar a versão de ninguém especificamente. Ela conta uma história contraditória muitas vezes, pois a manutenção ou retirada de monumento, igrejas, câmaras com cadeias depende das forças políticas envolvidas no processo histórico.

Com a derrubada de alguns patrimônios arquitetônicos da cidade se vai a memória visual que precisou sair de cena para entrar uma versão mais lucrativa do capitalismo (como no caso da mansão Matarazzo). Com a derrubada de igrejas, são desfeitas temporariamente relações sociais, no caso da Catedral da Sé; e dificultadas aquelas que se esperava que fossem extintas, como no caso da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

De todas as críticas que foram feitas a esses processos, a de que a prefeitura ou o poder privado seriam “uma turba de ignorantes” ou “irracionais” não foi levantada. Ainda que, nestes casos, a derrubada de estruturas como casas, igrejas seja não apenas de símbolos, mas de estruturas físicas em que relações sociais efetivamente se exerciam e se reproduziam. O poder político, o poder econômico, o poder religioso sempre derrubaram e continuam derrubando elementos de memória da cidade, mesmo que neles ainda se registrassem ou se registrem práticas efetivas de resistência.

Ao contrário disso, quando movimentos sociais questionam a legitimidade de estátuas como a do Borba Gato ou a dos Bandeirantes, é a própria legitimidade do movimento social que é questionada. Parece que, no Brasil, nem o contorno da sombra do símbolo do poder pode ser questionado.

Muito diferentemente do que alguns têm afirmado, é exatamente pela afeição que têm pela história que os movimentos sociais sabem bem quais são os seus alvos em São Paulo: os heróis criados pela historiografia ufanista paulista do início do século XX, quando São Paulo ainda não se apresentava como um ator importante na história do país. Erguer essas estátuas fez parte de um momento histórico da cidade. Derrubá-las pode fazer parte de outro momento histórico, que indica outras tensões sociais, que seriam também históricas.

Quem gosta de passado é museu. Também gostam os movimentos sociais, que o evocam a todo momento. E o passado é objeto de disputa, seja na academia, no espaço privado, no espaço público, no espaço urbano e no presente.

Rafael Mantovani é sociólogo, doutor pela FFLCH/USP e pós-doutorado pela Faculdade de Saúde Pública/USP. Autor do livro “Modernizar a ordem em nome da saúde: a São Paulo de militares, pobres e escravos (1805-1840)” -Fiocruz (2017).

As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul

Veja também