Conteúdo da página

ToggleA invasão do Iraque há vinte anos ocorreu sob premissas aceitas por uma parte importante dos meios de comunicacão estadunidenses e europeus. Milhares de vozes jornalísticas em 2003 consideraram boa a mentira de Washington e Londres – mantida na Espanha pelo Governo de Aznar – que assegurava a existência de armas de destruição em massa em poder do regime de Sadam Hussein.

Os Estados Unidos tinham elaborado uma complicada tese com que acusava o Iraque de ser uma ameaça para o mundo e inclusive de arquitetar alianças com a Al Qaeda. Pouco importava que o regime iraquiano fosse laico e inimigo dos islamistas ou que as supostas provas sobre as armas de destruição em massa fossem grosseiras e inconsistentes. Uma grande parte da mídia ocidental não cumpriu o principal dever de seu ofício: duvidar, fazer perguntas, investigar e evitar assumir como única informação válida a que procede dos gabinetes importantes.

Assista na TV Diálogos do Sul

Não só isso. Alguns contribuíram para a indicação e estigmatização daqueles jornalistas que punham em dúvida as teses de Washington. Questionar o discurso oficial e advertir quanto aos riscos da invasão do Iraque foi apresentado nos EUA como algo equivalente a apoiar o regime de Sadam Hussein.

Quem informou sobre a falta de consistência das acusações do Governo de Bush ou advertiram quanto às possíveis consequências nefastas da guerra sofreram descrédito ou indiferença por parte do mainstream.

Cannabrava | Principal barreira para construir futuro do Brasil é imperialismo dos EUA

Eu pude viver aquele ano de 2003 primeiro informando sobre os acontecimentos en Bagdá e posteriormente, depois da invasão do país, sobre os movimentos políticos estadunidenses, de Nova York. O contraste entre aqueles dois mundos era evidente.

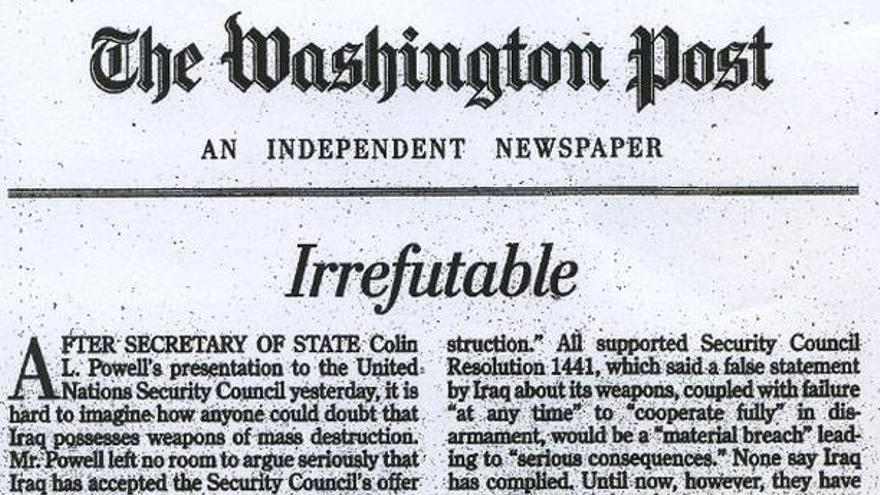

Editorial do Washington Post apoiando as provas falsas de Colin Powell: “Irrefutável”. Em 2004 o jornal pediria perdão por isso

Editorial do Washington Post apoiando as provas falsas de Colin Powell: “Irrefutável”. Em 2004 o jornal pediria perdão por isso

O Iraque, recém invadido e ocupado, traumatizado pelos intensos bombardeios e as matanças de civis, sofria uma nova fase da guerra. Os Estados Unidos, ainda afetados pelos atentados de 11 de setembro, viviam um contexto de medo com o que se tentava justificar tudo.

Flickr

Ante contextos bélicos posteriores, boa parte dos meios de comunicação voltou a defender que a guerra é inevitável e a diplomacia é inútil

A propaganda frente à invasão

No Iraque anterior à invasão, os repórteres que informávamos da capital iraquiana seguíamos diariamente as idas e vindas de trabalhadores das Nações Unidas em Bagdá, cuja missão era comprovar se havia ou não armas de destruição em massa no Iraque. “Como provar a inexistência de algo?”, perguntavam-se alguns inspetores em encontros informais com a imprensa.

Em 5 de fevereiro de 2003, em uma dilapidada sala do centro de informação de Bagdá, dezenas de jornalistas ocidentais ouvíamos o já célebre comparecimento do Secretário de Estado Colin Powell, em que garantiu que existiam armas de destruição em massa no Iraque. Os editoriais de boa parte da imprensa no dia seguinte deram como boas suas afirmações, que tempos depois se mostrariam falsas.

O então Secretário de Estado Colin Powell, afirmando que o Iraque tinha armas de destruicão em massa como justificativa para a invasão.

O então Secretário de Estado Colin Powell, afirmando que o Iraque tinha armas de destruicão em massa como justificativa para a invasão.

Quando dias antes dos primeiros bombardeios, os inspetores da ONU abandonaram o país – sem que seu veredicto importasse -, o Pentágono telefonou aos diretores de alguns grandes meios de comunicação dos Estados Unidos para indicar-lhes que a imprensa estaria melhor integrada com o exército estadunidense e não na capital iraquiana trabalhando por sua conta.

As cadeias ABC e NBC aceitaram e tiraram imediatamente do Iraque seus repórteres sediados em Bagdá; estes viveram aquilo com uma enorme frustração profissional.

Em alguns casos, foram substituídos por freelances; em outros, simplesmente apostaram em informar com seus jornalistas integrados às fileiras militares estadunidenses, frequentemente sem possibilidade de observar as consequências dos bombardeios em bairros residenciais, hospitais ou velórios.

As tentativas de controle

A ‘imprensa integrada’ no exército foi obrigada a assinar contratos em que se comprometia a não informar sobre a unidade militar, suas missões, suas armas ou localização. O tenente coronel Rick Long, do Corpo de Marines dos EUA, explicou assim a função deste modelo de “jornalismo integrado”: “Francamente, nosso trabalho é ganhar a guerra. Parte disso é a guerra de informação. De modo que vamos tentar dominar o ambiente da informação”.

Três semanas depois do início da invasão, o Exército dos EUA disparou em uma mesma manhã contra três sedes da imprensa não integrada em Bagdá, matando José Couso e Taras Prosyuk no hotel Palestine – um ataque que dezenas de jornalistas presenciaram, inclusive eu – e outro repórter na sede da Al Jazeera.

Os “salvadores” do Iraque e “A arte da guerra”

Nos Estados Unidos a maioria da profissão se adequou às teses da administração Bush. Alguns foram despedidos por serem céticos frente às posições oficiais – Phil Donahue ou Peter Arnett – e as principais cadeias de televisão encheram sua programacão de interlocutores defensores da operação militar.

Segundo dados de Fairness and Accuracy in Reporting, durante as duas semanas prévias à invasão a imensa maioria dos entrevistados nas cadeias ABC, CBS, NBC e PBS eram partidários da posição governamental e apenas 3 – de um total de 393 – pertenciam a coletivos contrários à guerra.

Quem fez a diferença

Boa parte dos profissionais da televisão nos EUA optaram por colocar um bottom com a bandeira estadunidense na lapela de suas jaquetas. Quem não fez isso foi criticado por comentaristas de imprensa e meios audiovisuais.

Houve exceções na cobertura, sobretudo protagonizadas por quatro jornalistas que na época trabalhavam para a cadeia de jornais Knight-Ridder – hoje desaparecida – e que informaram sobre a falta de provas quanto à existência de armas proibidas no Iraque. Também provaram a falsidade de informações que atribuiam identidade de espião iraquiano a um dos autores dos atentados do 11 de setembro.

Um destes jornalistas, John Walcott, ex editor de Segurança Nacional e Assuntos Exteriores na Reuters e na Bloomberg News, é atualmente professor na Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown. Walcott dizia recentemente que “as lições que os repórteres deveriam ter aprendido depois das falhas na cobertura do Iraque são:

1. Os jornalistas têm a obrigacão de investigar se as afirmações governamentais, corporativas ou de outro tipo são verdadeiras.

2. O valor de uma fonte é muitas vezes inversamente proporcional a seu cargo ou celebridade“.

Os outros três jornalistas de Knight-Ridder que fizeram a diferença foram Jonathan S. Landay, Joe Galloway – já falecido – e Warren Strobel, atualmente no Wall Street Journal. Landay explicou em várias ocasiões que seu modo de agir consistiu em por em prática a essência do jornalismo, isto é, fazer-se perguntas:

“Abordávamos nosso trabalho fazendo-nos sempre a mesma pergunta: ‘isto está certo?’ É a pergunta básica que todo jornalista deve fazer-se cada vez que um governo, qualquer governo, faz uma afirmacão”.

Cuba, Iraque, China, Rússia e o ciclo de mentiras retroalimentado pela mídia ocidental

No entanto, depois da ocupação do Iraque, à medida que as consequências desastrosas cresciam e as mentiras eram descobertas, uma parte importante do jornalismo não agiu desenvolvendo ferramentas para evitar que uma cobertura tão pouco adequada à realidade – e que só tolerou perspectivas a favor da guerra – se repetisse no futuro. Em vez disso, foi readaptando-se, reescrevendo o relato e criando novos argumentos para justificar a operação militar.

A maioria dos jornalistas que publicaram “exclusivas” sobre a existência de armas de destruição em massa e que festejaram aquela invasão continuaram – e continuam – em seus postos ou foram promovidos, com exceção da repórter do New York Times Judith Miller, despedida do jornal.

“Não houve reportagens, houve taquigrafia”, disse Walcott. “Foi muito difícil desempenhar o papel de vigilante da missão estadunidense no Iraque. Faltou um informe de prestação de contas”, afirmou. O veterano Dan Rather, ex apresentador do programa 60 minutos, refletia assim em 2010: “Se no jornalismo tivéssemos feito nosso trabalho, creio que se poderia argumentar com força que talvez os Estados Unidos não tivessem ido à guerra”.

Nos anos que se seguiram à invasão, continuou sendo complicado apostar em outro tipo de cobertura. O então repórter da cadeia ABC Jeffrey Kofman foi um dos tantos exemplos. Sofreu uma campanha de ataques por parte de vários meios de comunicação – definiram-no como gay e canadense, como se isso reduzisse sua capacidade – por ter dado voz em Bagdá a alguns iraquianos e a um soldado estadunidense críticos de Washington.

A confiança do jornalismo nas vias militares

O desastre no Iraque começou a ficar patente, mas o que muitos jornalistas receberam de seus superiores foi a consigna de que aquilo não era notícia, que já não merecia atenção. Enquanto isso, a violência, a militarização e a dor se estendiam no país.

Alguns repórteres começamos a ouvir testemunhos de vítimas de torturas que tinham saído de cárceres secretos com sequelas físicas e psicológicas. Foram publicadas algumas reportagens sobre isso, mas a maioria optou por ignorá-los. As vozes de árabes com tez morena não valiam suficientemente, frente às afirmações dos dirigentes brancos estadunidenses. Dava no mesmo que nos tivessem mentido repetidamente. A confiança de grande parte do jornalismo oficial se manteve. Se mantem.

Foram necessárias provas visuais, fotografias de presos torturados, para que a grande mídia internacional desse crédito às denúncias das vítimas e levasse à cobertura do chamado escândalo de Abu Ghraib. Ainda assim, uma parte do jornalismo continuou – e continua – nutrindo-se com confiança e quase exclusivamente das fontes governamentais, prescindindo da investigação e das perguntas pertinentes.

Dito em palavras de Andrew Cockburn, atualmente editor em Washington do Harper´s magazine (como curiosidade, foi coprodutor do filme O Pacificador, protagonizado por George Clooney):

Assista na TV Diálogos do Sul

“A imprensa [estadunidense] aprendeu que enquanto se mantenha muito próxima da linha oficial do Governo dos EUA não corre nenhum perigo nem enfrenta a possibilidade de uma consequência negativa ou sanção, por muito mal que faça seu trabalho jornalístico. A lição mais importante aprendida por toda uma nova geracão de jornalistas foi que a guerra é boa para a carreira jornalística, sem importar quão ruim você é para informar sobre ela”.

Seguir coletivamente as narrativas oficiais, por mais distantes que estejam dos fatos, não gera fatura. O contrário, sim. Sabem bem disso alguns jornalistas que em nosso país sofreram represálias por tentar fazer uma cobertura honesta da guerra do Iraque.

Ante contextos bélicos posteriores, uma boa parte dos meios de comunicação voltou a defender que a guerra é inevitável, que a diplomacia é inútil – antes mesmo de fazer uso dela – e que estar contra a via militar é, no melhor dos casos, antipatriótico.

Praça do Paraíso em 2011, em uma Bagdá marcada ainda pela guerra. (Olga Rodríguez)

Praça do Paraíso em 2011, em uma Bagdá marcada ainda pela guerra. (Olga Rodríguez)

Os erros repetidos

Assim como ocorreu com o Iraque, os riscos da intervenção militar na Líbia não foram suficientemente avaliados antes desta operação, que supôs a introdução de armas – algumas atualmente em mãos de grupos sem controle -, a fragmentação do país e o aumento da violência na região. Uma parte importante do jornalismo olhou de novo para o outro lado quando ficaram conhecidas estas consequências. Ou quando integrantes de organizações internacionais advertiram quanto à corrupção no Afeganistão e os perigos de derrubar o governo de Kabul. Ou quando disparou a venda de armas para países como a Arábia Saudita. Ou quando perdeu-se a pista do dinheiro enviado ao Iraque ou ao Afeganistão.

Como não se modificaram substancialmente os mecanismos de trabalho, vários jornais, rádios e televisões ofereceram sem contrastar informação governamental estadunidense que indicava a morte de supostos terroristas – sob ataques de drones dos EUA – que já tinham falecido anos atrás ou em outros países. Como advertiu a organização Reprieve, em alguns casos estes indivíduos tinham morrido duas, três ou até quatro vezes.

Hoje continua-se a convidar para estúdios de rádio e programas de televisão interlocutores que defenderam a guerra do Iraque como comentaristas supostamente legítimos e imparciais, “o que distorce ativamente a informação que chega ao espectador médio”, segundo a colunista de política externa Kate Kizer.

As consequências nefastas daquela invasão chegam até hoje. Mas no chamado primeiro mundo já quase ninguém se lembra de quanta gente ajudou a impulsioná-la, de quem se enriqueceu com ela, quais foram os crimes e quais as práticas jornalísticas que não deveriam repetir-se.

Olga Rodríguez | El Diario.es

Tradução: Ana Corbisier

As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul

Assista na TV Diálogos do Sul

Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.

A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.

Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:

-

PIX CNPJ: 58.726.829/0001-56

- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui

- Boleto: acesse aqui

- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui

- Transferência bancária

Nova Sociedade

Banco Itaú

Agência – 0713

Conta Corrente – 24192-5

CNPJ: 58726829/0001-56 - Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br

- Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui

- Acompanhe nossas redes sociais:

YouTube

Twitter

Facebook

Instagram

WhatsApp

Telegram