Conteúdo da página

ToggleQue brechas abriram-se para lutar por sociedades de compartilhamento, igualdade e colaboração.

Este texto é o sexto e sétimo capítulos de:

> O Capitalismo se desloca, livro mais recente do autor

(Edições SESC).

A obra está sendo publicada em partes, por Outras Palavras.

Acesse:

Capítulo 2 [1ª parte | 2ª parte]

Capítulo 3 [1ª parte | 2ª parte]

Capítulo 4 [1ª parte | 2ª parte]

Uma breve apresentação e uma entrevista com Ladislau Dowbor a respeito da obra podem ser acessados aqui.

VI. A perda do controle: Uma sociedade em busca de novos rumos

A realidade é que tudo se acelerou de maneira dramática. O tempo social funciona em ritmos diferentes para as tecnologias, que avançam de uma maneira que nos atropela; para a cultura, que evolui de maneira muito mais lenta; e para as leis, que mudam apenas quando as transformações acumuladas estão literalmente implodindo o arcabouço legal herdado. As peças se desajustam. O Senado estadunidense convoca um Mark Zuckerberg para entender o que está acontecendo. O criador do sistema responde que não tinha ideia das implicações e pede desculpas. Bilhões de pessoas atolam num sistema cujas dinâmicas mais amplas ninguém previu, entrando como cegas num jogo arriscado. Estamos sempre atrasados relativamente aos avanços das tecnologias, tentando encontrar a posteriori regras do jogo adequadas para uma realidade que sempre se adianta. O que fazer com a uberização, ou com a invasão eletrônica da privacidade, ou com a armadilha da dívida?

Diretamente ligada às transformações tecnológicas, que desorganizam a governança da sociedade pela disritmia na mudança das diversas instâncias sociais, está a questão da globalização, termo que usamos como abreviatura de uma dramática complexidade na reorganização da base territorial da governança. Que espaço de decisão tem um governo no plano nacional quando o sistema financeiro é global?

Adultos bem formados dão pulos de alegria em Wall Street, gritando “greed is good”, e se mostram surpresos quando milhões de usuários de crédito perdem as suas casas e quando bancos como Lehman Brothers fecham. A desproporção entre o volume de recursos que manejam e a sua ignorância dos impactos é impressionante. Filmes como Trabalho Interno(de 2010, dirigido por Charles Ferguson), O capital(de 2013, dirigido por Costa-Gavras), entre outros, mostram de maneira dramática ou divertida a irresponsabilidade e as dimensões caóticas do sistema. Para 850 milhões de pessoas que passam fome, para 6 milhões de crianças que dela morrem todo ano, não há nada de divertido neste caos irresponsável.

Temos tecnologias e sistemas produtivos do século XXI convivendo com cultura, instituições e leis feitas para o século passado. Temos governos nacionais para uma economia em grande parte globalizada. Em outros termos, dilema que teria interessado Karl Marx, temos uma superestrutura criada para regular a sociedade burguesa da era industrial coabitando com uma base econômica que já migrou para esfera digital. As pessoas se dão conta de que é vital para a sobrevivência de um governo e da sua política econômica a opinião formalmente declarada de três empresas privadas de avaliação de risco – Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s – , dispensando-se a opinião da cidadania? A quem pertencem essas empresas, denunciadas pela The Economist como oligopólio irresponsável e que definem o destino dos nossos governos?

Os desajustes são sistêmicos. A erosão planetária de governança – basta contar os governos surrealistas, a começar pelo de Trump – tem impactos catastróficos. Só os alienados não percebem que estamos destruindo o planeta, a própria base da nossa sobrevivência, e que o fazemos para o proveito do já clássico 1% de mais ricos, que apresentam a particularidade de serem improdutivos, quando não danosos. No Brasil, depois de aprovarmos um mínimo de regras de bom senso na Constituição de 1988, passamos a enfrentar uma revolta por parte de uma oligarquia que considera que os seus já indecentes privilégios não estão suficientemente contemplados. Em vez de mexer nos privilégios, mexemos na Constituição. Também se diz que os interesses dos ricos não cabem nas urnas. Entre os interesses e a democracia, para a oligarquia dos mais ricos, não há hesitação, ainda que terminem também prejudicados quando a crise se generaliza, com conflitos e recessões. A racionalidade ocupa espaços limitados no nosso cérebro quando se trata de política.

Joseph Stiglitz hoje faz figura de subversivo quando escreve um tratado do óbvio, de que temos de mudar as regras do jogo: é forte o seu Rewriting the Rules of the American Economy, que já vimos aqui, em que clama por uma prosperidade compartilhada para que o sistema volte a funcionar; o Roosevelt Institute amplia a análise com NewRulesforthe21stCentury. O PlanoB4.0, de Lester R. Brown, escancara a tragédia ambiental que criamos no planeta, clamando por um plano B justamente porque o plano A com o qual vivemos, o vale-tudo chamado de “livre-mercado” ou de “neoliberalismo”, é desastroso. Já não se contam as iniciativas como The Next System Project, nos Estados Unidos, New Economics Foundation, no Reino Unido, Alternatives Économiques, na França, e tantas outras pelo mundo. Propostas como as de Bernie Sanders, apelando para salários mais decentes e uma sociedade mais democrática, aparecem hoje como constituindo simples bom senso para tantas pessoas que entendem minimamente de política econômica. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS, marcam claramente as reorientações que são indispensáveis ao nosso equilíbrio, mas com toda a fragilidade dos acordos baseados em muita boa vontade e poucos recursos.

É bem-vinda essa busca que hoje nos traz um manancial de novas análises. A verdade é que o que chamamos de mercado, no sentido tradicional, de muitas empresas buscando satisfazer os clientes, sujeitando-se a mecanismos de concorrência, tornou-se marginal. Assumiram os gigantes corporativos e os mecanismos de oligopólio que encontramos nas plataformas planetárias, nos traders de commodities, na grande mídia, nos bancos, nos fundos de pensão, nos planos de saúde, nos crediários, nas seguradoras, nas telecomunicações, na indústria farmacêutica, no mundo dos agrotóxicos e em tantos outros segmentos hoje financeirizados, que não são controlados nem pelo consumidor (concorrência de mercado), nem por governos (sistemas de regulação). Continuam a se chamar de “mercados”, mas se trata claramente de um empréstimo de legitimidade, de um engodo. E os responsáveis se chamam de CEOs empresariais, quando fazem política de manhã a noite.

Muita tinta correu, muitas experiências se fizeram em torno do “livre-mercado” e do “planejamento estatal” como polos opostos de organização do desenvolvimento das sociedades. O que hoje temos não permite nem o mecanismo de equilíbrio da livre concorrência, confinada a poucos setores, nem a capacidade racionalizadora do planejamento econômico e social. O caminho, em termos amplos de governança do sistema, na minha convicção, exige a evolução para sistemas mistos e diversificados segundo os setores. Somos sociedades demasiado complexas para sermos administrados no quadro de uma ideologia simplificadora, de um lado ou de outro. Tratei dessa visão de articulação complexa de mecanismos de regulação em outro trabalho, O pão nosso de cada dia, sobre a diversificação dos processos produtivos. Marjorie Kelly, em Owning our Future, trata extensivamente das transformações do conceito de propriedade, apontando para novos rumos na linha da propriedade inclusiva. Elinor Ostrom e Charlotte Hess, em Understanding Know ledge as a Commons, nos traz excelentes análises sobre as relações de propriedade na área dos bens comuns. A China hoje adota formalmente uma articulação de diversos subsistemas de propriedade.

Não há muita previsibilidade quanto ao futuro. A partir de um certo número de variáveis que se cruzam de maneira caótica, podemos sem dúvida batalhar por formas de governança que assegurem a redefinição sistêmica dos nossos rumos, e no quadro de um mínimo de liberdade individual, mas a resultante será distante de qualquer construção racional, muito menos previsível. Em outros termos, o futuro é inseguro. O que sabemos, sim, é que, de acordo com a tendência atual, com tragédias ambientais, desigualdade explosiva e os recursos financeiros e tecnológicos servindo para tudo menos para o que é necessário, estamos indo para o que foi tão bem qualificado de slow-motion catastrophe, catástrofe em câmara lenta.

Voltando à nossa hipótese inicial, com as novas relações técnicas e sociais, e as novas formas de poder e de apropriação do excedente, surgirá um novo equilíbrio sistêmico, um outro modo de produção? As novas formas de dominação já não caracterizarão necessariamente um modo de produção capitalista, e a alternativa não será necessariamente apenas o socialismo. Ao persistirem as tendências atuais, o sentimento que emerge é o de que estamos evoluindo rapidamente para uma sociedade de vigilância, em que as tragédias sociais e ambientais serão explicadas como necessárias por um poder crescentemente desequilibrado e, por isso mesmo, mais opressivo. Essa visão pessimista se refere ao que constatamos e em nada reduz a nossa necessidade de lutar por um desenvolvimento digno para todos, e sustentável no longo prazo, transformando as ameaças em oportunidades. Como gosta de dizer Ignacy Sachs, um pessimista é um otimista bem informado.

O socialismo democrático, no seu sentido de raiz, de apropriação social e democrática dos processos do nosso desenvolvimento, segue mais concreto do que nunca. Continuar a chamar o que vivemos de capitalismo pode ser escorregadio: para muitos, o capitalismo é responsável pelo enriquecimento mundial, representando um valor essencialmente positivo. Para outros, simboliza a exploração e a destruição ambiental. O sistema que hoje enfrentamos perdeu em grande parte a sua dimensão de enriquecimento das sociedades, agrava a exploração e gera um desastre ambiental. Tornou-se essencialmente um sistema parasitário, que precisa cada vez mais de truculência para se sustentar, na mesma medida em que se torna disfuncional.

É cada vez mais difícil negar que, depois de décadas em que acrescentamos ao animal que conhecíamos – o capitalismo industrial – qualificativos como Terceira ou Quarta Revolução Industrial, capitalismo global, capitalismo financeiro e outros complementos segundo os novos formatos que o animal adquire, trata-se hoje de pensar de maneira sistêmica que outro animal é esse que está surgindo. A unidade econômica básica já não é a fábrica, é a plataforma; o produto é cada vez mais imaterial; as relações de trabalho são cada vez mais diversificadas e fragmentadas, com forte redução do trabalho assalariado; a forma de extração de mais-valia cada vez mais se centra em mecanismos financeiros de exploração; o livre-mercado como mecanismo regulador central do capitalismo está limitado a segmentos marginais; a propriedade dos meios de produção perdeu radicalmente a sua importância, são outras as formas de controle, em particular pelo sistema financeiro; o poder sobre as populações se exerce cada vez mais por meios de controle midiático, algoritmos e invasão da privacidade; o espaço dos governos, nas suas fronteiras nacionais, parece cada vez menos capaz de assegurar uma governança funcional; os sistemas jurídicos estão sendo apropriados, perdendo-se as próprias regras do jogo que nos davam uma certa segurança.

Por outro lado, os indivíduos estão munidos de conectividade planetária a partir do seu bolso; e, naturalmente, o principal fator de produção, o conhecimento, tem potencial ilimitado de acesso, argumento que já vimos várias vezes e que repito aqui pela centralidade na reestruturação da sociedade, já que muda radicalmente a base da análise econômica centrada na alocação de recursos escassos. Os próprios sistemas financeiros, na era da moeda virtual e da conectividade, abrem espaço para uma radical desintermediação. As tecnologias mais modernas, na linha do Bolsa Família e dos sistemas de microcrédito, permitem resolver de maneira radical o escândalo planetário dos nossos maiores atrasos, a fome e a mortalidade infantil, com custos que são ridículos se comparados ao desperdício de recursos e ao seu uso meramente especulativo. E podemos redistribuir o trabalho e reduzir a jornada, com mais gente trabalhando e mais gente tendo tempo para viver. Vivemos uma era de absurdas oportunidades desperdiçadas ou subutilizadas. E os processos decisórios podem, hoje, ser radicalmente democratizados, na linha das articulações horizontais em rede.

Uma pergunta essencial é o destino da chamada luta de classes. O mundo dos trabalhadores está fragmentado em setores e subsetores muito diversificados, dificultando as articulações. O operariado industrial é claramente minoritário, mesmo nos países fortemente industrializados, representando nos Estados Unidos cerca de 5% da população ativa. Com a fragmentação do mundo do trabalho, também se fragilizam os sindicatos e os partidos como instrumentos de ação política organizada. O que acontece com a “classe dominante”, hoje, o 1% de ricos improdutivos? A sua improdutividade e o entrave que representam para o progresso são uma imensa fragilidade em relação ao burguês explorador do século passado, que pelo menos produzia sapatos, pagava salários (baixos, mas pagava) e impostos: esse podia dizer que mais dinheiro para a burguesia significaria mais investimentos e mais progresso. Hoje não mais. O capitalismo hoje existente não progride, trava. É sistemicamente distorcido. O autoritarismo, na falta de legitimidade, tornou-se essencial para manter um sistema cada vez menos funcional.

A deterioração dos espaços democráticos pelo mundo afora encontra aqui boa parte da sua explicação. Esse autoritarismo se apoia, em particular, no novo e poderoso quisto de poder que temos subestimado amplamente, a “tropa de choque” dos ultrarricos, os operadores da máquina econômica e social: os economistas, advogados, gestores, informáticos que ocupam o topo da hierarquia dos processos decisórios e que mantêm o sistema deformado de hoje. São os grandes burocratas que recebem salários e bônus milionários. Thomas Piketty os apresenta como desempenhando um papel central nos desequilíbrios de renda e de patrimônio. Mas o essencial é o poder que detêm em termos de orientação do uso dos nossos recursos nos gigantes corporativos. Controlam os postos-chave, alternam-se entre conselhos administrativos de corporações e funções públicas (a chamada porta giratória, revolving door) e, na era das novas tecnologias e da gestão por algoritmos, apropriam-se de um poder absolutamente impressionante. Não se espera flexibilidade dessa nova classe média superior nem que esses privilegiados hesitem na generalização de sistemas opressivos de controle social. Pensem no poder do jovem executivo da Serasa Experian que pode nos colocar na classe de “negativados” porque enfrentamos dificuldades financeiras, privando-nos de uma série de direitos, enquanto os bancos que praticam a agiotagem nem sequer têm uma instituição reguladora (ou fictícia, como os bancos centrais ou o Banco de Compensações Internacionais).

Em geral, os nossos estudos têm se limitado a avaliar os níveis de renda e a definir, assim, uma classe média e uma classe média superior em função dos seus ganhos. Mais importante, no entanto, é entender a sua função nas engrenagens do poder, e a força articulada que essa tecnocracia representa, com postos-chave nas corporações, nos governos, no judiciário, na mídia, nos think tanks que elaboram “narrativas”. Constituem hoje um sistema articulado em diversos tipos de organizações de classe e se articulam e se sentem unidos pela convergência de interesses. A luta de classes mudou de lugar, e a tecnocracia passou a desempenhar, nessa sociedade centrada no imaterial, um papel essencial, plenamente convergente com as grandes fortunas rentistas: são, também, grandes interessados nos rendimentos financeiros. A pequena burguesia cuja análise encontramos em Marx, proprietários de meios de produção em pequena escala, difere profundamente dessa poderosa máquina de poder que hoje representa a tecnocracia, no quadro de uma economia dominantemente centrada no controle da informação e dos fluxos financeiros, estes últimos igualmente constituídos por sinais magnéticos.

O mundo dominado por corporações planetárias já não é controlado pela concorrência de mercado que, de certa forma, equilibrava o jogo e muito menos pelo sistema político que deveria assegurar os contrapesos com a chamada regulação. Temos a truculência do privado sem os freios do público. Vigoroso, planetário, descontrolado, dotado de novas tecnologias que lhe permitem uma extração radicalmente ampliada do excedente social, e que lhe asseguram formas muito mais penetrantes de controle da consciência, o mundo corporativo flexiona os seus músculos e vai direto ao prato principal: a maximização dos lucros e do poder, agora. É alta tecnologia a serviço da apropriação no curto prazo, pouco importando o desastre econômico, social e ambiental.

Ao mundo anestesiado, oferecem-se o conto de fadas do merecimento e da eficiência e a narrativa de que são os ricos que dinamizam a economia. E, como a indignação exige culpados e direcionamento do ódio, os dramas serão apresentados como culpa do Estado, nada que não se resolva com menos impostos para as corporações e com mais privatizações. O irônico é que, hoje, essas administrações públicas culpabilizadas são precisamente controladas pelas corporações. Naturalmente, em última instância, há o porrete para os que não acreditam em contos.

O animal, claramente, já não é o mesmo. Caótico e desconjuntado na sua metamorfose, mas sem dúvida outro animal. Entre fascinados e temerosos, observamos o processo, cuja dinâmica em boa parte ainda nos escapa. A vantagem de se pensar em outro sistema, ou outro modo de produção, é que podemos pensar nas novas regras do jogo necessárias em vez de nos debatermos para fazer funcionar o mundo no arcabouço antigo, com estacas e suportes improvisados, ou de batalharmos pelos direitos adquiridos no sistema anterior. As superestruturas precisam ser repensadas frente às profundas transformações na base produtiva da sociedade. Podemos sonhar um pouco?

Por exemplo, nesta era da dominância do rentismo financeiro improdutivo e da acumulação de gigantescas fortunas especulativas, precisaremos tornar obrigatória a “disclosure”, a transparência das contas, e adaptar o sistema tributário visando reorientar os recursos para atividades produtivas. Acrescentando uma pequena taxa sobre as transações financeiras, geraríamos ao mesmo tempo os recursos para investimentos produtivos e a transparência dos fluxos. Tanto a taxa Tobin sobre transações como o imposto sobre o capital financeiro descrito por Piketty apontam caminhos. Estaríamos aqui deslocando o eixo da incidência tributária.

Nesta era em que o principal fator de produção é imaterial, passível de disseminação para todos sem custos adicionais, o conceito de propriedade privada dos meios de produção, esteio jurídico do capitalismo, precisa ser deslocado para a remuneração de quem cria, mas sem travar o acesso e a reprodução por terceiros. Amplos estudos mostram que os sistemas de patentes, copyrights e royalties travam a inovação mais do que a fomentam. Trata-se aqui de adequar a visão de propriedade à produtividade social. Os trabalhos de Lawrence Lessig, Jeremy Rifkin, Don Tapscott e tantos outros também apontam os caminhos.

Com a introdução acelerada de novas tecnologias que substituem a mão de obra, precisamos assegurar as regras de jogo correspondentes, um novo conceito de contrato social, combinando uma progressiva redução da jornada de trabalho e a redistribuição mais justa do direito ao emprego/trabalho, na linha das propostas de Guy Aznar e do que já está sendo aplicado em diversos países. Isso abrirá a possibilidade de uma distribuição mais justa tanto do trabalho como do acesso à renda, ao mesmo tempo que assegurará condições para uma nova geração de atividades ligadas ao uso discricionário do tempo livre, como em convívio familiar e comunitário, de cultura, esporte e semelhantes. Achar que o fato de termos mais tecnologias e, portanto, maior capacidade produtiva nos ameaça é uma bobagem: o que nos ameaça é o atraso em adequar as formas de organização do tempo e da remuneração. Viver melhor está ao alcance das nossas mãos.

Ibama

Que espaço de decisão tem um governo no plano nacional quando o sistema financeiro é global?

Na situação explosiva mundial em termos de desigualdade, precisamos articular tanto uma renda básica universal como o acesso às políticas sociais como saúde, educação, segurança e semelhantes, de maneira a gerenciar as conturbações e inseguranças na presente transição entre a era fabril e a da sociedade do conhecimento. No Brasil, 40% da população ativa está no setor informal, “se virando” para sobreviver, cifra que atinge quase 50% na média latino-americana e até 70% na África. Esperar que as pessoas continuem aguardando o emprego não é realista. Pessoas desesperadas reagem com desespero. Trata-se de bom senso, de evitar as explosões sociais que se agravam. Em termos econômicos, a constatação simples é que o custo de se assegurar o básico para todos sai muito mais barato do que arcar com as consequências. Vamos construir mais muros nas fronteiras? O mundo tem hoje recursos amplamente suficientes para assegurar o mínimo para a sobrevivência digna para todos. A riqueza dos bilionários denota esperteza, mas não inteligência.

Na era em que a economia é em grande parte mundial, não podemos mais nos administrar, como sociedades, por meio de uma colcha de retalhos de Constituições diferentes em 193 países-membros da ONU enquanto as grandes decisões pertencem a gigantes corporativos que não obedecem a Constituição nenhuma. As regras básicas de relações internacionais precisam ser reconstituídas, pois somos o planeta Terra, não temos outro, e precisamos assegurar um mínimo de coerência global. No mundo globalizado, a ausência ou fragilidade de regras globais, mal compensadas por iniciativas como a Agenda 2030, significa a nossa destruição em prazos que atingirão em cheio os nossos filhos. O impacto destrutivo das corporações globais se dá justamente nesse vazio de governança mundial. Até quando assistiremos passivamente à liquidação do nosso futuro? A burrice dos conselhos de administração das grandes corporações é que cada membro tem a ganhar com a maximização dos resultados a curto prazo, e os seus assessores técnicos, com os bônus correspondentes. Da soma dos egoísmos não surge o altruísmo, nem mesmo uma decisão responsável. Todos os grandes bancos contribuíram para a crise de 2008. Não entendem de finanças?

Em particular, considerando o abismo de desigualdade entre países ricos e países pobres, torna-se hoje premente assegurar um novo pacto Norte-Sul, na linha do global new deal proposto pela Unctad e sistematizado em diversos documentos, inclusive o tão prenunciador Relatório Brandt, North-South: a Program for Survival. Em vez de se protegerem com muros e cercas eletrificadas nas fronteiras para excluir os pobres, os ricos deste mundo devem aplicar o básico em termos de raciocínio econômico: as necessidades dos países mais pobres constituem um imenso horizonte de expansão de investimentos, de novos mercados e mão de obra subutilizada. Uma vez mais, a política de investimentos destinados aos países mais pobres não deve ser vista pelos mais ricos como um dreno de sua riqueza, e sim como uma oportunidade para que saiam da sua estagnação. A taxação sobre as transações financeiras e o imposto sobre o patrimônio financeiro poderão servir ao cofinanciamento de uma iniciativa desse porte. E, evidentemente, não haverá solução sem que se mobilizem os mais de 20 trilhões de dólares de recursos especulativos em paraísos fiscais. O Reino Unido deu tímidos primeiros passos ao exigir, nos territórios offshore de sua responsabilidade, que pelo menos se informe a quem pertencem os capitais. Estamos nesse nível de timidez.

O mundo avança rapidamente para uma urbanização generalizada. Isso abre um imenso espaço para a apropriação das políticas de desenvolvimento pelas próprias comunidades, cidade por cidade, pois cada uma sabe melhor do que um ministro o que é mais necessário e poderá acompanhar melhor a aplicação produtiva dos recursos. Na era em que os principais eixos estruturantes da economia já não são a indústria e a agricultura, mas saúde, esporte, educação, cultura, informação, lazer segurança e semelhantes – as políticas sociais –, a sua apropriação pelas corporações, gerando custos excessivos e desigualdade de acesso, tem de ser substituída pelo acesso universal e gratuito, com gestão no nível onde vivem as pessoas, nas cidades, no quadro de políticas descentralizadas e participativas. Como vimos, isso reduz, e não aumenta, os custos. Não é com vouchers à la Ronald Reagan que se democratiza o acesso, e sim por meio de políticas locais de desenvolvimento, no quadro do empoderamento efetivo das comunidades. Os exemplos dos países nórdicos (ver Viking Economics, de George Lakey), da China (China’s Economy, de Arthur Kroeber), da Alemanha (ver o sistema de Sparkassen) e outras experiências que encontramos em The Public Bank Solution, de Ellen Brown, mostram o imenso potencial racionalizador de gestão que a descentralização do poder de decisão e dos recursos correspondentes permite.

Na era em que o essencial das nossas atividades está centrado no intangível, nos sinais magnéticos dos nossos computadores ou celulares, precisamos rever o conceito de privacidade existente nas Constituições. Hoje, é ilegal abrir a correspondência privada de uma pessoa, mas a devassa completa das nossas mensagens, fotos ou curiosidades é generalizada e utilizada para eleger políticos surrealistas, buscar vantagens comerciais, quando não para bullyinge perseguições dos mais diversos tipos. Nas novas regras do jogo, o direito à privacidade precisa desempenhar um papel central. Hoje, a nossa vida está escancarada, enquanto as atividades das pessoas jurídicas, das corporações, estão protegidas. As atividades empresariais precisam, pelo contrário, ser transparentes, pelo impacto social que geram e pelo próprio fato de serem pessoas jurídicas, enquanto a vida privada de pessoas físicas precisa ser protegida.

É viável avançarmos com propostas nesse sentido? Tudo depende, naturalmente, de relações de força. Mas estas dependem, em grande parte, da conscientização, da compreensão, por parte de camadas mais amplas da população, de como estão sendo exploradas, de maneira não só injusta mas burra, pelo travamento sistêmico e pela esterilização das imensas oportunidades que se abrem com os avanços tecnológicos e a sociedade do conhecimento. Não é sonho. Nunca subestimemos o poder das ideias. É o que tem transformado o mundo.

VII. Ontem e hoje: Sistematização das mudanças

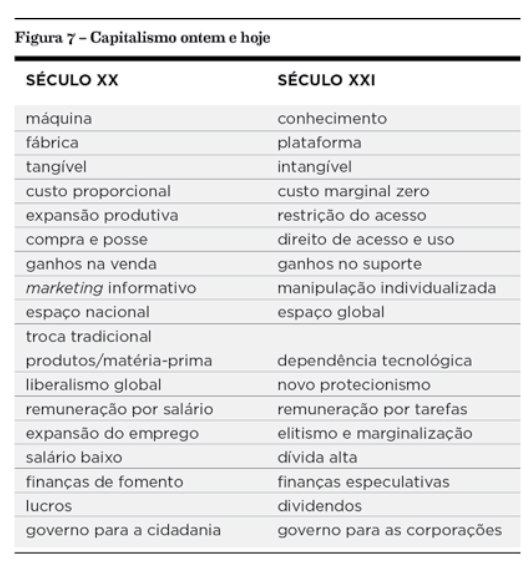

Para facilitar a visão de conjunto, montamos uma tabela de mudanças, um tipo de “antes e depois” que anda na moda, mas que aqui pode ajudar a apreciar a amplitude do leque de transformações. Comentaremos em um parágrafo cada eixo de mudança, cuja articulação, na hipótese que adotamos, gera uma nova configuração. Os argumentos são, sem dúvida, repetitivos em relação aos capítulos anteriores, mas o objetivo aqui é justamente facilitar a visão de conjunto.

- Da máquina ao conhecimento: trata-se da transformação mais profunda, na medida em que terá impacto sobre as outras. O poder, no sentido mais amplo de constituir a dinâmica principal de organização econômica e social, deslocou-se de quem controlava a terra, na era feudal, para quem controlava as máquinas, na era do capitalismo industrial, para quem controla o conhecimento e os sistemas de informação correspondentes, hoje, inclusive os sinais magnéticos que constituem o dinheiro moderno.

- Da fábrica à plataforma digital: continuamos a ter a General Motors e outras fábricas, mas o operariado num país industrial como os Estados Unidos representa hoje menos de 10% da mão de obra. Os mais variados sistemas de gestão de sinais magnéticos (seja o que se representa hoje como Gafam, no Ocidente, seja o BATX, na China) ou o conjunto dos sistemas financeiros (como Wall Street, City ou os bancos sistemicamente importantes), esse conjunto de manejadores de teclas não está a serviço das cadeias produtivas, pelo contrário, as controla e explora. De certa forma, o castelo representava o poder feudal, a fábrica era a força do capitalismo, a plataforma digital constitui a nova dinâmica econômica.

- Do tangível ao intangível: enquanto a própria produção de bens materiais é cada vez mais densa em tecnologia, o conjunto do processo, o financiamento, a comercialização e a distribuição, além dos controles e da gestão, passam a ser essencialmente intangíveis. O intangível, por sua vez, pelo fato de poder utilizar sinais magnéticos, softwares, algoritmos e inteligência artificial, passa a se reger por outra lógica econômica, torna-se reproduzível e comunicável de maneira ilimitada. André Gorz utiliza o conceito “imaterial”.

- Do custo proporcional ao custo marginal zero: produzir mais unidades de roupa exige mais matéria-prima, com aumento proporcional ao volume produzido. Na excelente formulação de Jeremy Rifkin, estamos entrando na era do custo marginal zero: uma vez coberto o custo inicial de uma pesquisa, a sua re- produção e disseminação não exige mais aportes. O livro online, uma ideia ou uma música podem ser disseminados sem custos adicionais, o que hoje gera ampla confusão entre o conceito de propriedade privada do século passado e as formas modernas de apropriação de bens não rivais. Mais pessoas lerem o meu livro online não gera nenhum custo adicional para mim.

- Do aumento da produção à restrição do acesso: Henry Ford entendia perfeitamente que o aumento dos seus lucros dependia do aumento da escala de produção, ao reduzir o custo unitário (economias de escala) e ao atingir mais clientes. Eu utilizar o Word da Microsoft não gera nenhum custo adicional à empresa, mas o livre acesso ao programa é restrito por leis, pois a dificuldade do acesso é que obriga as pessoas a pagarem. É um monopólio de demanda, pois sou obrigado a usar o que os outros usam, não há concorrência viável. Isso envolve a tecnologia e as ideias de forma geral, levando à expansão absurda de patentes, copyrights, royalties se outras formas de ganhar sem novos esforços: mais dinheiro sem mais trabalho. Isso se aplica também aos bens comuns como água em regiões de escassez, praias ou parques privatizados. O ar ou a água têm um imenso valor de uso, mas a maneira de aumentar o valor de troca é dificultar o acesso.

- Da compra ao direito de acesso: no cotidiano, uma parte crescente da nossa renda é consumida não pela compra de um produto, que se torna nosso e encerra a transação comercial, mas pelo direito a ter uma programação minimamente decente na TV, acesso ao serviço de saúde, a uma conexão de internet, à telefonia móvel, a sistemas complementares de segurança e assim por diante. Como consumidores, ficamos amarrados a um “plano”, inclusive com exigências de fidelidade e multas se exercemos o nosso direito de preferir um concorrente. Mas aqui se abre igualmente um leque de oportunidades: em vez da posse de um carro, por exemplo, posso preferir o acesso ao uso, como no caso dos carros públicos em Paris. Sai mais barato para todos. No Brasil, mal chegamos à bicicleta.

- Da venda de produtos ao fornecimento de suporte: Eric Raymond, em The Cathedral and the Bazaar [A catedral e o bazar], marca bem este ponto: os processos ligados ao conhecimento são processos interativos. A própria compra de um software é o de menos. O processo de apoio, manutenção, serviços e atualização é que constitui o essencial. “Se (como é geralmente aceito) mais de 75% dos custos do ciclo de vida de um projeto típico de software está na manutenção, na depuração e nas extensões, então a política geral de se cobrar um preço de compra elevado e taxas de suporte relativamente baixas ou zeradas deverá levar a resultados que servem mal a todas as partes”1. A lógica da comercialização muda: compramos um produto barato, mas o que nos vendem é a necessidade de recorrer, no longo prazo, aos serviços proprietários de apoio. Já comprou um cilindro novo para a sua impressora?

- Do marketing informativo à manipulação individualizada: a invasão da privacidade, muito além de fomentar o consumo, transformou-se em instrumento de manipulação diferenciada e individualizada, na medida em que as corporações e os governos passam a ter informações detalhadas sobre as nossas leituras, interesses políticos, estado de saúde, propensão a doenças, áreas de interesse e outros pormenores cuja importância descobrimos apenas quando um e-mail antigo nos prejudica ao buscarmos um emprego, quando uma comunicação pessoal nos impede de recebermos um visto, quando um seguro de vida se apresenta mais caro pelas informações que constam em nosso DNA e assim por diante. Trata-se, rigorosamente, de um mundo novo. O chip no pescoço ou subcutâneo já é uma realidade, apesar de ainda levantar protestos. É tudo para o nosso bem, naturalmente, mas um bem definido por outros. Na realidade, com controle individualizado de pessoas e de comportamentos até os níveis mais íntimos, as relações de poder mudam radicalmente no planeta. “Big Brother is watching you”, desta vez de verdade.

- Do nacional ao global: o sistema econômico, em particular na sua dimensão financeira e nos setores imateriais (comunicação, informação etc.), passa a funcionar no espaço global, dando origem a frases como “space is dead” ou a livros como The World is Flat. O livro que procuro na Amazon pode estar em qualquer parte do mundo, a consulta de uma informação pode encontrar resposta em qualquer documento, em qualquer língua, em qualquer instituição. Mas o sistema de regulação – as leis que buscam coibir a agiotagem, a evasão fiscal, os antibióticos nos nossos alimentos e semelhantes – varia segundo os 193 países-membros da ONU. Ou seja, a economia se rege em grande parte em espaços onde as leis não a atingem. A perda de governança, da capacidade de implementar políticas no nível dos governos, tende a se generalizar, e as pessoas começam a se perguntar qual o sentido do voto. Há uma economia global, mas não há governo global.

- Da troca desigual tradicional à dependência tecnológica: estamos acostumados a ver os países dominantes nos fornecerem produtos acabados e máquinas em troca de matéria-prima. Isso continua, em grande parte, mas o nível se deslocou. Hoje, os próprios processos produtivos podem ser transferidos para países de mão de obra mais barata, porém o acesso às tecnologias, ao uso da marca e semelhantes produtos imateriais são restritos. O escândalo mundial do travamento do direito de produzir de forma autônoma medicamentos, por exemplo, gera imenso sofrimento e mortes. Ha-Joon Chang, em Chutando a escada, mostra como países que sempre copiaram tudo até se tornarem dominantes hoje atacam qualquer flexibilização de acesso. Inúmeros autores e instituições se insurgem contra esse novo ciclo de dependência que aprofunda as desigualdades. A ampliação da abrangência de patentes e copyrights constitui, na realidade, uma nova forma de protecionismo, adaptada à economia do conhecimento, como o são as tarifas aduaneiras sobre bens físicos, tão denunciadas pelos adeptos da globalização.

- Do liberalismo global ao novo protecionismo: em termos econômicos, na era da informação, os custos de transação dos sistemas proprietários são geralmente mais elevados – tempo, dinheiro, trapalhadas burocráticas, perda de potencial colaborativo, esterilização do efeito rede – do que os proveitos. O lucro dos grupos que controlam o acesso ao conhecimento e à cultura, ainda que grande, é muito pequeno em relação às perdas (ou lucros cessantes, como são chamados) que resultam do travamento dos processos criativos e do uso de inovações no planeta. E, frente aos dramas que hoje exigem democratização do conhecimento para reduzir a desigualdade, generalização das tecnologias limpas para reduzir o impacto climático, autorização de produção descentralizada de medicamentos para enfrentar tragédias que envolvem dezenas de milhões de pessoas e outras tensões, colocar pedágios em tudo para maximizar os lucros tornou-se irresponsável. O livre acesso é economicamente mais viável e produtivo, resultará em mais, e não em menos, atividades criativas. O mundo desenvolvido, que controla 97% das inovações, segundo Chang, trava a saída das tecnologias de que tanto precisamos e constrói muros para se proteger da pobreza que gera.

- Da remuneração salarial à remuneração por tarefas: a contribuição criativa com ideias inovadoras não vai depender do tempo que passamos sentados no escritório. Gorz cita um relató- rio do diretor de recursos humanos da DaimlerChrysler: a contribuição dos “colaboradores”, como os chama gentilmente o diretor, “não será calculada pelo número de horas de presença, mas sobre a base dos objetivos atingidos e da qualidade dos resultados. Eles são empreendedores”2. Recorrer a um trabalhador apenas quando dele se precisa em função de tarefas específicas abre as portas para a terceirização e para um conjunto de plataformas informais de contratação. Os impactos no nível de remuneração e na organização sindical são bastante evidentes. Trata-se de mudanças estruturais que afetam o conjunto das relações de trabalho.

- Da expansão do emprego à elitização e à marginalização: a expansão das atividades industriais propiciou uma ampliação dos empregos direto e indireto pelo mundo afora. Novas empresas significavam mais empregos. O processo se mantém, sem dúvida, mas crescentemente as novas empresas passaram a significar uma redução do emprego. As Nações Unidas cunharam a expressão jobless growth, crescimento sem emprego. Houve muitas previsões catastrofistas, mas a realidade é que atingimos, sim, um limiar em que o ritmo de surgimento de novas atividades já não compensa os empregos perdidos. Em particular, o emprego mais sofisticado em termos tecnológicos se expande, mas se reduz o emprego que máquinas ou algoritmos podem substituir, aprofundando o fosso entre “profissões” e simples mão de obra. A marginalização atinge em particular o mundo em desenvolvimento, onde a dinâmica se disfarça como “setor informal”, com “autônomos” e “auto empresários”, mas na realidade representa uma perda generalizada dos meios de se ganhar a vida. A construção de muros e o pânico dos ricos em relação aos imigrantes são patéticos, mas pertencem à mesma realidade da violência exercida contra os pobres nas periferias brasileiras.

- Da exploração salarial à armadilha da dívida: a capacidade de compra dos trabalhadores depende, evidentemente, da política salarial, e a exploração tradicional se dá por baixos salários, originando a mais-valia. Hoje, no entanto, o endividamento de pessoas físicas, de empresas e de Estados gerou uma forma radicalmente mais poderosa de exploração. No Brasil, os juros pagos anualmente pelas famílias e, em particular, pela pequena e média empresa representam cerca de 15% do PIB, enquanto a parte dos nossos impostos transferida para intermediários financeiros pelo serviço da dívida pública representa cerca de 6% a 8%, conforme o ano. São mais de 20% do PIB servindo de mecanismo de exploração. Quando uma pessoa paga 100% de juros no crediário, tem a sua capacidade de compra reduzida à metade, e a sua necessidade de pagar a prazo será transformada em mecanismo de extorsão. Tais mecanismos são amplamente descritos no meu livro A era do capital improdutivo, inclusive com vídeos didáticos disponíveis em dowbor.org. O processo se tornou mundial, apenas mais grotesco no Brasil.

- Das finanças de fomento às finanças especulativas: no Brasil, os bancos insistem em chamar tudo de “investimentos”, quer se construa uma escola, quer se faça uma aplicação finan- ceira. Posso enriquecer com aplicações que rendem, mas será um enriquecimento de transferência, eu não produzi nada, uma parcela da riqueza produzida pela sociedade apenas mudou de mãos. Nesta era da financeirização, os papéis renderam entre 7% e 9% nas últimas décadas, enquanto a produção de bens e serviços, o PIB mundial, cresceu apenas entre 2% e 2,5% ao ano. A massa da população não tem recursos financeiros para aplicar, mas os ricos aplicam muito, e ganham com juros e dividendos elevados sem precisar investir na produção. O mecanismo especulativo tornou-se a principal forma de acumulação de riqueza, o capital produtivo se transforma em patrimônio improdutivo. Quanto mais se aplica mais se ganha, o que gera o atual desastre de 1% das famílias mais ricas disporem de mais riqueza do que os 99% seguintes. É uma transformação radical das formas de exploração, que explica tanto o aumento da desigualdade como o frágil crescimento econômico, apesar de tantos avanços tecnológicos, ou ainda a expansão econômica da China, onde o sistema financeiro é controlado e orientado para investimentos produtivos.

- De lucros a dividendos: a expansão das aplicações financeiras relativamente ao investimento produtivo desloca a apropriação do excedente social de “lucros” para “dividendos”, estes últimos resultantes de diversos processos especulativos. Nas próprias corporações que efetivamente produzem bens e serviços, gera-se no topo uma solidariedade entre os executivos – que, hoje, recebem uma remuneração na faixa de 300 vezes o que ganha o trabalhador na base – e os acionistas que os nomeiam. O resultado é uma estagnação da remuneração dos trabalhadores e um reforço da exploração. Os executivos das empresas são, inclusive, remunerados em grande parte com ações da corporação, o que amplia a solidariedade com os acionistas externos. Não é mais o capitalista que dirige a corporação, e sim o executivo que depende dos controladores financeiros, “proprietários ausentes” (absentee owners) na formulação de Marjorie Kelly. No Brasil, os dividendos distribuídos não estão sujeitos à tributação sobre a renda, ainda que sejam milionários. No sistema de exploração, acrescentou-se um degrau.

- Do governo para a cidadania ao governo para as corporações: a relação de poder mudou, no sentido de qualquer governo eleito precisar responder mais às exigências dos chamados mercados do que aos compromissos com a cidadania. Como vimos, Wolfgang Streeck sistematiza de forma clara o dilema entre Estado para a população ou Estado para o mercado: a fase do capitalismo democrático está desaparecendo. A composição de um governo como o de Donald Trump, com redução de impostos sobre as corporações, entrave às políticas ambientais e sociais e executivos do Goldman Sachs na direção da equipe econômica ilustra o deslocamento do poder e a profundidade das transformações. A presença de banqueiros na direção do Banco Central e do Ministério da Economia, no Brasil, reflete a mesma tendência. Não é mais a era do lobby, e sim do exercício direto do poder. As eleições presidenciais de 2018 apenas agravaram a deformação.

Esse conjunto de transformações gera um sistema com outra lógica. Outra base produtiva, outras formas de comercialização, outras dinâmicas de remuneração e de exploração, outras bases de poder e de controle das populações. Em particular, não se trata mais de liberdade de concorrência no mercado, com a tradicional mão invisível, e sim de um sistema baseado no poder articulado das corporações, regido pela mão pesada dos grupos financeiros e apropriando-se do próprio Estado e da nossa vida. É tempo de revermos as nossas referências.

Esse conjunto de transformações gera um sistema com outra lógica. Outra base produtiva, outras formas de comercialização, outras dinâmicas de remuneração e de exploração, outras bases de poder e de controle das populações. Em particular, não se trata mais de liberdade de concorrência no mercado, com a tradicional mão invisível, e sim de um sistema baseado no poder articulado das corporações, regido pela mão pesada dos grupos financeiros e apropriando-se do próprio Estado e da nossa vida. É tempo de revermos as nossas referências.

O interesse que temos em pensar mais o futuro que se forma do que o passado que se deforma é que nos facilita entender as dimensões sistêmicas de um novo modo de produção centrado na financeirização, na informação, no conhecimento, na conectividade, no conjunto do que se tem chamado de intangível ou imaterial. Tal como houve uma era baseada no trabalho da terra e outra na atividade industrial, hoje surge com rapidez uma nova era, baseada em outras lógicas. Essa era tanto pode ser mais opressiva e exploradora como aberta e libertadora. Limitar a nossa ação a tentar resistir às deformações não basta, precisamos orientar as nossas pesquisas para as lógicas e os potenciais do futuro.

O denominador comum que buscamos é a liberação dos potenciais positivos da era do conhecimento, com acesso democrático e aberto ao conhecimento, desintermediação dos sistemas financeiros e direcionamento das novas capacidades para o enfrentamento das duas catástrofes que se aprofundam na nossa civilização: a destruição ambiental e a desigualdade explosiva. Temos os meios e os fins, falta construir as políticas. Olhando o que acontece no nosso planeta neste início de milênio, a tendência é achar que estamos entrando na era do conhecimento com a tecnologia do Homo sapiens e a política dos primatas. O desafio não é econômico, é civilizatório.

Referências

1 Erics, Raymond, The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, Sebastopol:O’Reilly,1999,p.120.

2 André Gorz, O imaterial: conhecimento, valor e capital, tradução Celso Azzan Jr e Celso Cruz, São Paulo:Annablume,2005,p.17.

Ladislau Dowbor é fundador e colaborador da Diálogos do Sul

As opiniões expressas nesse artigo não refletem, necessariamente, a opinião da Diálogos do Sul

Veja também

Se você chegou até aqui é porque valoriza o conteúdo jornalístico e de qualidade.

A Diálogos do Sul é herdeira virtual da Revista Cadernos do Terceiro Mundo. Como defensores deste legado, todos os nossos conteúdos se pautam pela mesma ética e qualidade de produção jornalística.

Você pode apoiar a revista Diálogos do Sul de diversas formas. Veja como:

- Cartão de crédito no Catarse: acesse aqui

- Boleto: acesse aqui

- Assinatura pelo Paypal: acesse aqui

- Transferência bancária

Nova Sociedade

Banco Itaú

Agência – 0713

Conta Corrente – 24192-5

CNPJ: 58726829/0001-56

Por favor, enviar o comprovante para o e-mail: assinaturas@websul.org.br - Receba nossa newsletter semanal com o resumo da semana: acesse aqui

- Acompanhe nossas redes sociais:

YouTube

Twitter

Facebook

Instagram

WhatsApp

Telegram